LA TAUROMAQUIA EN FRANCIA

Henos, por fin, consagrados a la descripción del toreo francés, cosa que parece, en verdad, una sátira. ¡Toreo donde rige la ley Grammont! (1) Afortunadamente, existen ya pocas personas que sustenten la extraña teoría de que el toro pueda ser animal doméstico, y el enamoramiento por nuestro arte se propaga con una celeridad epidémica allende el Pirineo.

¡Cómo se reirán o habrán reído, por lo menos, los simpáticos ciudadanos de las provincias meridionales francesas, a costa de sus compatriotas que padezcan la bonhomie de anatematizar, el drama sangriento, la hecatombe española y otras galanuras por el estilo, de aquellos que imaginan que un toro de Aleas o de D. Félix Gómez, por ejemplo, puede salir a la pista de un circo o al escenario del Folies Bergeres, doradas la recia encornadura y la pezuña durísima, a tocar con la lengua el manubrio de un organillo o saltar por los aros más o menos pausadamente! ¡Oh, almas generosas! Eso se consigue del elefante, el animal casto de la India; pero no del toro, que pace en las laderas de los montes de Colmenar o en los extensos prados de Sevilla, y que ha vencido y vencerá siempre al león, al rey de los desiertos. Al elefante se le domina con la persuasión de la caricia, si vale la palabra. El león huye ante el bastón ferrado o el látigo del domador; pero la res bravía, el toro español, consiente que un hombre cargue todo su peso sobre la dura lanza que apoya en el ensangrentado morrillo; busca y acosa sin decaer; ruge desesperado, se destroza la lengua, desencaja una barrera de fuertes tablones, campanea un caballo con su jinete, lanzándolos lejos de sí con más fuerza que la piedra sale de la honda; resiste a mil heridas, y con todas las venas abiertas y con todas las vísceras medio paralizadas por la fuerte hemorragia arterial, trata de sustentarse en pie y acomete aún, y a veces le reanima la furia y parece revivir, y cae para siempre sin volver la cara ante los que le han perseguido y le matan.

¡Tan grande es la figura de Jules Gerard esperando al león, como la de Manuel Domínguez recibiendo a un toro! la fiereza del enemigo es igual, y la consecuencia puede ser la muerte. Así lo han comprendido los aficionados de allá, que dicho sea sin ofender a nuestros más conspicuos aficionados, nos ganan en verdadera afición y enamoramiento del arte.

Los toros sin defensa, los toros embolados les parecen cosas de juego, y la imitación de la suerte suprema una parodia incalificable, y a despecho de prefectos y policiacos los toros de lidia salen sin bolas o con ellas, y el entusiasmo crece y los gritos hacen soltar al matador el plumerillo inútil o la espada fingida, y empuñar el duro acero con que se despachan los toros a la española. Y los aficionados que tienen semejantes exigencias no son la hez, no son el populacho, son gentes cultas, individuos que brillan en las esferas del arte, de la judicatura, de las ciencias, personas verdaderamente discretas que han visto que en España; no se va a los toros como fue Dumas padre a la antigua plaza de Madrid, de calañé y levita, quejándose después de que él público se burlara de su originalidad extemporánea, ni que todos los españoles somos toreros, ni que los toreros son el modelo indispensable para el pintor de panderetas, ni el hombre que se pasa la vida junto a una chula de bordado mantón, subido a la mesa y empuñando la guitarra vestido con el traje de luces y colgado del hombro el capote de paseo con las chillonas grecas de oro.

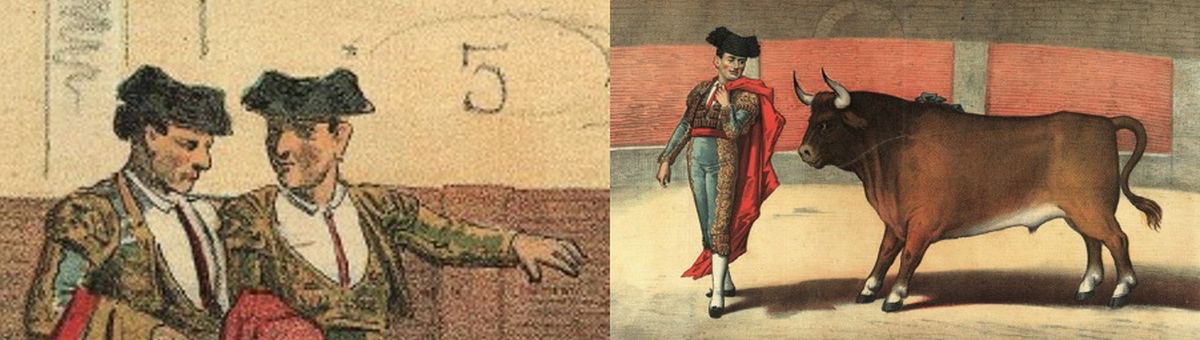

No; admiten y quieren el arte en sí, pero no empezando por el ambiente del espectáculo, sino por la razón de la fiesta; desde que vieron el primer lance de capa, colocar el primer par de banderillas o entrar al espada, comprendieron que todas aquellas cosas encerraban algo más que la valentía; que allí había algo matemático y que la habilidad de los agentes que la practicaban suplía con ventaja a su inconsciencia. Que para tomar a un toro con la suerte de la verónica el lidiador se veía obligado, por la presencia del riesgo, a calcular bien los tiempos de la acometida y los movimientos de sus brazos; que el pareador tenía que elegir con rápido golpe de vista el momento propicio para entrar en suerte, elegir el terreno en que había de practicarla, y arreglar su manera de hacerlo a las condiciones de los toros, y que el espada, en fin, necesitaba para ser un torero excelente poseer todos los conocimientos de los lidiadores que intervinieron en los tercios anteriores y dominar perfectamente su trabajo, aplicar el pase de necesidad, analizar las tendencias del toro, coartarle sus defectos, sujetarle si era huido, darle bien la salida y aprovecharse de su actitud si era codicioso, y producirle la muerte como exigen las circunstancias.

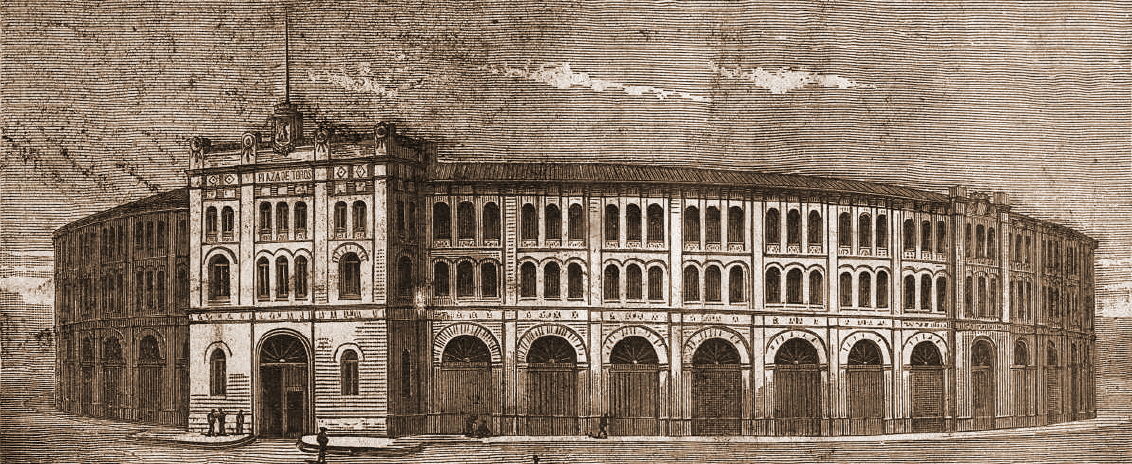

A mediados del corriente siglo (XIX) presenciáronse en Francia las primeras corridas de toros tal y como tienen efecto en España, siendo emperador Napoleón III, y con motivo de su enlace con la condesa de Teba, después emperatriz Eugenia.

El prefecto de Bayona, población en que aquellas tuvieron lugar, expidió la correspondiente autorización para el objeto en 26 de junio de 1854, verificándose las fiestas en los días 6, 7 y 8 de agosto del mismo año, con toros de acreditadas ganaderías españolas, lidiados por las cuadrillas de Cayetano Sanz y Gonzalo Mora.

En dichas corridas, que fueron presididas por los emperadores, los diestros rayaron a gran altura, especialmente en la última, en que Cayetano Sanz, aquel rey del capote y lego de la espada, ejecutó cuantas suertes de capa se conocen, y se dieron por otros individuos de la cuadrilla los saltos de la garrocha y el trascuerno.

El entusiasmo que dichas fiestas produjeron en los espectadores fue grande, y numerosos los obsequios de valor que recibieron los toreros, no sólo por parte de las augustas personas cuyo enlace se solemnizaba, sino por parte de otros personajes que las presenciaron.

No fue, sin embargo, el público propiamente dicho el que asistió a estas corridas aristocráticas, sino lo más granado de la nobleza de Francia, en cuyos individuos despertó el espectáculo, como hemos dicho, gran interés; pero como una de las condiciones de carácter de los nobles de siempre es la versatilidad más absoluta, nada tiene de extraño que aquella solemnidad taurina se olvidara más pronto que unas carreras en Longehamps o una expedición a Versalles. El pueblo, el único que por no tener medios de ver es el que retiene mejor en su memoria lo que mira, no tuvo ingreso en la plaza sino por medio de una muy reducida representación.

No sucedió lo mismo cuando precisamente por aquella misma época se celebraron varias corridas en Perigueux, capital del departamento del Dordoña, y antigua capital del Perigord, ciudad de 25.000 almas, y situada a 499 kilómetros S. S. O. de París.

Entonces ganó gran número de adeptos y admiradores el magnífico y grandioso espectáculo español, que cuenta por centenares los partidarios que entran a sumar diariamente en las filas de la afición.

Desde que en Francia se levantó el primer circo taurino (Arenes) y se verificó una corrida, la fiesta, a que se da por los pobres de espíritu y de corazón y por los que no saben apreciar su valor, el título de drama sangriento (drame sanglant) obtuvo un éxito franco y justo; el éxito que merece un espectáculo en que se demuestra la superioridad de la inteligencia del hombre sobre los demás seres de la creación, y que necesita de todas las esplendideces del día para ser lo que es.

Las corridas de toros despertaron en Francia un entusiasmo indescriptible, sobre todo en la parte del Mediodía. Aún hoy que está la fiesta adoptada allí para siempre, dígase lo que se diga, sirviendo de verdadero lazo de unión entre ellos y nosotros, aun hoy que la costumbre debiera acarrear algo parecido a la indiferencia, el anuncio de una corrida en Perpignán, en Mont de Marsán, Bayona o Nimes, ¡Nimes! la ciudad torera, la población verdaderamente enamorada del arte de los toros, un solo anuncio, decimos, pone en tensión los nervios y llena de alegría el alma de los aficionados franceses.

Pero no basta; su afición no se contiene detrás de los Pirineos, sino que se desborda y los rebasa, y llega a San Sebastián, y a Pamplona, y a Bilbao, y ve las corridas, y sin descansar vuelve de nuevo a sus hogares para contar y saborear, recordándolas, las proezas de nuestros lidiadores contemporáneos, cada vez más queridos y admirados allí, o para comentar en sus cafés, en sus círculos, en sus lugares de tertulia, todos los lances de la corrida, sin olvidar el menor incidente, el más ligero detalle; todo queda grabado en aquellas imaginaciones que han comprendido de una vez y para siempre la verdadera grandeza del espectáculo.

Los toreros que tuvieron la suerte de tomar parte en las primeras fiestas taurinas que se celebraron en Francia viéronse, no solamente aplaudidos con entusiasmo, sino agasajados y obsequiados como nunca pudieran soñar.

El número de amateurs que obtuvieron las corridas, fue extraordinario desde entonces; un rasgo cualquiera de valor, de habilidad o de maestría, tan frecuentes en la lidia de reses bravas, hacía latir de júbilo el corazón y desbordar el entusiasmo.

Cada uno de los espectadores, ante los variados lances que se suceden en la fiesta, se sentía impulsado a batir palmas para premiar de este modo el mérito de lo que presenciaban con admiración siempre creciente, con satisfacción infinita, deshaciéndose más tarde en entusiastas elogios y espontáneo vítores.

Ya se sabe que la fiesta taurina, cual ninguna otra de cuantas se conocen, arrebata y subyuga a los espectadores desde los primeros momentos, para producir luego el entusiasmo y la admiración.

Las corridas de toros allí donde se celebren, siempre y cuando tengan efecto con toros de casta y lidiadores de valía, gustarán al principio, y entusiasmarán más tarde de seguro.

A la primera corrida se asistirá por curiosidad; a la segunda para darse mejor cuenta de lo que se ha visto; a la tercera por empaparse mejor y comprender hasta qué punto un pedazo de percal puede servir de tanto; a la siguiente se asiste ya por costumbre y admiración, y luego... luego por la fuerza irresistible que manda todo lo grande, todo lo que seduce, todo lo que arrebata, todo lo que entusiasma y hace latir el corazón de un modo extraño, imposible de explicar.

Es tal la situación del espectáculo taurino en Francia, y son tantos los partidarios con que cuenta, que puede asegurarse que las corridas tomarían en poco tiempo el mismo o mayor desarrollo que tomaron en España en los dos últimos siglos.

En recuerdo, admiración y respeto a Don Leopoldo Vázquez y Rodríguez – Don Luís Gandullo - Don Leopoldo López del Saá - La Tauromaquia - 1895

(1) Ley Grammont

La protección penal de los animales se inició con la ley de 2 de julio de 1850, relativa a los malos tratos ejercidos sobre los animales domésticos, conocida como “ley Grammont”, pues se votó a iniciativa del diputado Jacques Delmas de Grammont. La ley castigaba, con multa de 1 a 15 francos y con prisión de 1 a 5 días, a los que maltratasen públicamente a los animales domésticos; esta condición de publicidad, no obstante, fue introducida por el diputado Defontaine en el curso de la discusión parlamentaria.

Por otra parte, en tanto que la ley Grammont sólo protegía a los animales domésticos, no pudo ser aplicada para condenar las corridas de toros, que fueron introducidas en 1853 en Francia para honrar a la Condesa Eugenia Montijo, esposa de Napoleón III y originaria de Granada. Años más tarde, sin embargo, el 14 de marzo de 1861, la Corte de Casación definió como animales domésticos a aquellos “seres animados que viven, son criados y alimentados, bajo el techo y el cuidado de los humanos”. Finalmente, la ley nº 51- 461, de 24 de abril de 1951, que completa la ley de 2 de julio de 1850, relativa a los malos tratos ejercidos sobre animales domésticos, determinó expresamente que la ley Grammont no se aplicaba a las corridas de toros en los casos en que una tradición ininterrumpida pudiera ser invocada.

Gobierno francés

El Gobierno de Francia, inscribió la fiesta de los toros, en su lista de Patrimonio Cultural Inmaterial, siguiendo los criterios de la UNESCO.