TOROS EN CHILE - SIGLO XVIII

TOROS EN CHILE – SIGLO XVIII –

La decadencia del arte del rejoneo en la Península, y más aún aquel pasarse de moda entre los caballeros el practicarle, tuvo su reflejo en América, y en Chile muy especialmente. Su principal consecuencia, como en España, fue el fomento del toreo a pie por profesión al es asalariados procedentes de clases sociales inferiores en cultura y bienes, y la pérdida del carácter caballeresco y deportivo que hasta entonces tuviera la Fiesta.

Este cambio no se verifica tan rápidamente como pudiera deducirse de estas afirmaciones, sino paulatinamente, y aún en este siglo, en el año 1748, en Santiago, el capitán Pedro Pérez de Valenzuela sale a torear en las fiestas por la jura del rey don Femando VI. Tal acción marca la transición hacia nuevos modos del toreo, pues el capitán es caso singular y muy próximo pariente en significación de aquel don Juan Francisco de Melcón, que tardíamente practicaba también el rejoneo en las Plazas de la Península, pero sin boato ni caballos propios, y aun teniendo que mendigar tras las fiestas alguna ayuda de costas.

Una de las principales consecuencias de esta transformación de las costumbres taurinas fue el arreglo o nueva construcción de cosos o Plazas donde celebrar los nuevos festejos. Hasta entonces habían servido las plazas públicas, convenientemente atajadas en sus salidas y allanadas en sus accidentes, pero en cuanto la Fiesta es espectáculo que requiere costos y dispendios a empresas particulares se procuran ingresos y se somete a vigilancia el acceso a la visión del festejo. Casi al mismo tiempo que en España se construían los primeros circos taurinos (Madrid, Sevilla, Zaragoza), comienzan en Chile idénticas tentativas, muchas veces contrariadas par la autoridad eclesiástica que mantenía su vigilancia sobre estos espectáculos.

El caso más significativo se dio en 1732, en el que a raíz del terremoto que asoló Chile trataron de organizar en el barrio de la Chimba una corrida de toros para la reconstrucción de la destruida capilla en que radicaba la piadosa Cofradía de Nuestra Señora del Socorro de la Viña. El obispo de Santiago se opuso a la celebración de la corrida, y se dirigió a las autoridades para que la impidieran. Llegó hasta a fulminar excomunión ipso facto incurrendi, a todos sus diocesanos que acudieran a la fiesta. El notario que asistió para certificar su número, testificó que «como a las seis de la tarde estaban completos todos los tablados y al mismo tiempo jugándose toros», se abrió proceso canónico se ordenó poner en las iglesias cédulas con los nombres de las asistencias; pero, sin duda, éstos fueron tantos y tales que, para evitar mayores inconvenientes y escándalos, se optó por un perdón general.

Esta resistencia de las autoridades eclesiásticas continúa durante .todo el siglo, y así, en el Sínodo diocesano (1749) convocado por el obispo don Pedro Felipe de Azúa e Iturgoyen, se prohíben las corridas en días de fiestas; en 1757 se intentó la organización de corridas para fines benéficos, y volvió a encontrarse la misma resistencia en el obispo Alday y Aspée, que duró tres años- al cabo de los cuales no sólo organizó el Cabildo municipal las corridas que proyectaba, sino que construyó la primera Plaza de Chile de carácter permanente en Santiago, obra del maestro Briceño. El obispo vuelve a reunir el Sínodo, que insiste en la conocida prohibición, de celebrar corridas en días de fiestas. Por su parte, el gobernador don Antonio Guil y Gonzaga recomendaba que al lidiarse los toros se tomaran las debidas precauciones.

Siguen organizándose corridas con diversos fines de utilidad urbana o benéficos, con vario éxito, hasta el punto de tener que cambiarse las fechas y épocas de las corridas por la escasa asistencia de público en las tradicionales.

El sistema de organización seguido fue el de arriendos por subasta, y así continuó en el siglo XIX, hasta la abolición de las corridas. En la Serena, las fiestas taurinas tienen tanta importancia como en Santiago, y poco menos en Valparaíso, San Felipe el Real, Petorca y Huasco.

La mayor dificultad en la organización de las corridas en Chile debía provenir de la falta de ganaderías bravas. Al menos, según, tratadistas de aquel país, no existían castas conocidas, lo que hace suponer que los conquistadores y colonizadores de Chile no llevaron toros de casta brava, como a Méjico. Amunátegui afirma que «se criaban novillos especiales en soledades agrestes para que acometan con más ferocidad». Vicuña Mackenna dice que «tenían conquistada fama de indómitos los toros de Chada y los del Tombo de Colina, hacienda del alférez real don Diego Larraín, porque los hatos alzados en los impenetrables espinares no salían a rodeo par muchos años». Todo induce a creer que la relativa bravura de los toros consistía en la aspereza y moderada acometividad que les fomentaba la soledad del medio en que se criaban.

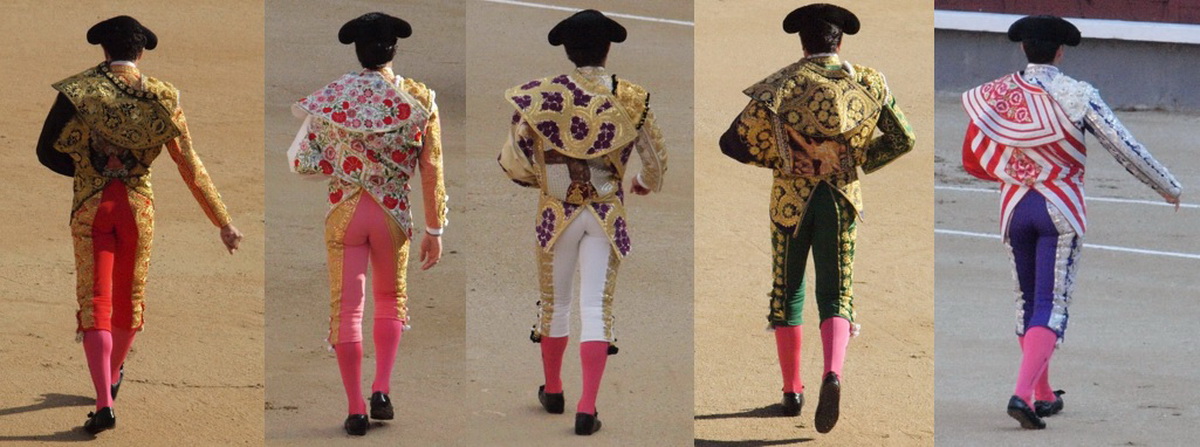

El orden de la lidia era imitación del que se seguía en España, si bien con peculiaridades en el protocolo de las autoridades que acudían a la Plaza en calesa policromada y escoltada por un guardia popular disfrazado de tal, con alabardas, dardos y cuchillos armada, y a la que llamaban la suiza, recuerdo sin duda de la metropolitana que llegó a dar nombre a una suerte. Las cuadrillas se componían de un torero y cuatro banderilleros, aparte los picadores, que parece practicaban más bien una suerte de rejoneo, que la de la vara de detener que se impuso al final de la evolución del toreo. Tras las banderillas salían los capeadores, que les hubo habilísimos, y, finalmente, la suerte de matar no se practicaba siempre, y, en cambio, a tal tiempo solían hacerse mojigangas o suertes arbitrarias, entre las que las más frecuentes eran el montar toros, la tinaja y el negro y la negra. Además, abundaban las invenciones de traza original en cada diestro, y por ello de imposible clasificación.

Al llegar el momento de la independencia, los fautores de ella cierran contra la Fiesta de toros en nombre de ideas filantrópicas y humanitaristas, si bien, lo cierto es que lo mismo en Chile que en los demás países americanos influyó mucho más en esta enemiga el hecho de tratarse de espectáculo predilecto del entonces odiado dominador. El 15 de septiembre de 1823 aparecía la ley prohibitoria, que radicalmente y con ejemplar sobriedad disponía: «Quedan abolidas perpetuamente las lidias de toros en el territorio de Chile, tanto en las poblaciones como en los campos». Su eficacia fue absoluta, y el término perpetuamente usado por el legislador lleva camino de hacerse verdadero y comprobado. Bien es cierto que al presentarse la moción oportuna en el Parlamento para la supresión de la Fiesta se advertía y consideraba «que Chile puede jactarse de ser la parte donde han tenido menos aceptación» la Fiesta taurina, si bien reconocía que «no carecía absolutamente de promovedores».

Por: Don José María de Cossío (De la Real Academia Española)

BDCYL – EL RUEDO – Semanario gráfico de los toros – Madrid, 16 de diciembre de 1948.