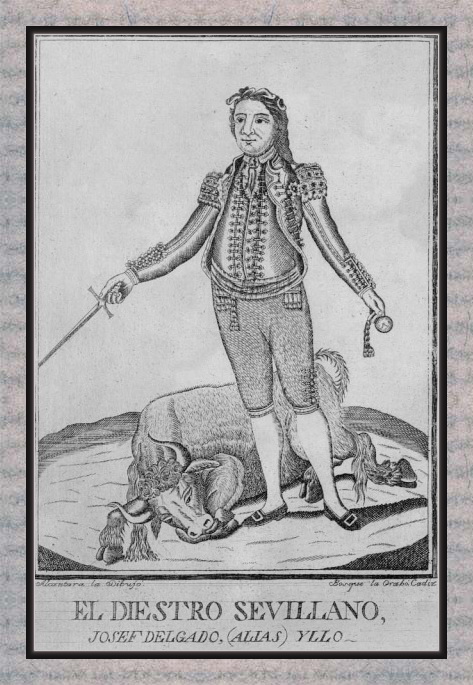

JOSÉ DELGADO - "PEPE HILLO"

JOSE DELGADO – ILLO

RESEÑA BIOGRÁFICA

Hemos llegado en fin a uno de esos tipos extraordinarios, que por más que representen una especialidad marcada, hay que ponerlos en relación con su época para estudiarlos en toda la realidad de su importancia, y en toda la extensión de su influjo en la sociedad o del reflejo de la sociedad en los raros accidentes de su existencia. Nada hay grande ni pequeño en sí, ni eficaz ni inútil por su propia naturaleza; y en todo relieve de la humanidad, o señalado con sus víctores o hundido al peso de su reprobación, importa a la claridad y rectitud del juicio inquirir todas las circunstancias de tiempo, lugar y coincidencias, que le han producido, y hasta el grado en que le observa la investigación estudiosa. Nada más fruslero que la historia sin la crítica, y nada más absurdo que la crítica sin neutralidad y detenimiento en su espíritu de indagación filosófica.

José Delgado, de clase humilde, de profesión desdeñada, continuo juguete de la fortuna en su aventurado ejercicio, émulo inferior a rivales de peregrinas dotes, muerto miserablemente en el testuz de un toro cobarde y aleve, no es uno de tantos lidiadores, cuya biografía se traza con fechas, sumario de sus principales hechos, dictamen acerca de su categoría en los fastos de nuestra tauromaquia, y relación de su fin con arreglo a seguras noticias. José Delgado, objeto de la predilección del público cuando alternaba con Costillares y Romero, admitido entre la aristocracia orgullosa de Castilla, ahijado de las primeras damas de la corte española, recibido con mayor estimación a cada convalecencia de un fracaso, asunto de polémicas, crónicas escandalosas, conversaciones y cartas, sentido como una pérdida nacional, enterrado con el duelo inmenso y espontáneo que se tributa a un finado de ínclita memoria, bastante célebre para promover su catástrofe la conservación en el gabinete de Historia Natural de la cabeza de un bruto huido y receloso, y asunto poético hasta nuestros días de endechas y estribillos populares, es la encarnación de una serie de instintos y sentimientos coetáneos, que interesa analizar hasta que encontremos la clave de aquellas excéntricas causas y la lógica procedencia de aquellos singulares efectos.

José Delgado y Gálvez nació el día diez y nueve de Setiembre de 1768 en la hacienda de Villalvilla, y fue bautizado en la iglesia parroquial de Ntra. Sra. de la Asunción en la villa de Espartinas el veinte, siendo hijo legítimo de José y Petronila, ambos exhaustos de condición y fortuna. Son erróneos los informes que suministraron al señor G. de Bedoya respecto a los primeros años de Pepe Hillo, y así rectificamos en este punto a la «Historia del toreo,» como tareas más acabadas o felices que nuestros Anales corregirán más tarde sus errores o descuidos. El padre del renombrado diestro no era artesano, sino inteligente en aceites y vinos del Aljarafe, o banda morisca como se decía entonces al condado de Niebla, y su establecimiento en Sevilla tuvo por objeto intermediar en las contrataciones y embarques de líquidos, utilizando sus conocimientos y relaciones con mayor producto, a la vez que dar oficio a José, puesto que la instrucción primaria se consideraba artículo de lujo, superior a las necesidades y conveniencias de un menestral. Su aprendizaje en una zapatería, su desaplicación rebelde, su inclinación tenaz al toreo, las reprensiones infructuosas de su padre, sus escapatorias al matadero, sus conexiones de discípulo con Joaquín Rodríguez, y su ajuste en la cuadrilla de Costillares son acontecimientos harto sabidos para que entretengamos el tiempo en referirlos menudamente.

Hillo que obtuvo este mote en la casa de matanza, llamó la atención de Joaquín Rodríguez (Costillares) en varias ocasiones, en que le viera torear al ganado bravo en la corraleja de las jaulas, que servía de apartadero a las reses y de escuela a los aficionados. Garboso, audaz, sereno, ágil y emprendedor, aquel chico, que prefería los bichos grandes y las suertes difíciles, mereció al diestro sevillano la propia benevolencia, que él mismo supo captarse de Bellón y los Palomos cuando empezaba a dar indicios, semejantes a los que observaba su inteligencia en el aprendiz de zapatero. Comenzó por dispensarle el favor de algunas lecciones, y notando el partido que la instrucción sacaba de sus facultades y aprovechamiento, se interesó más y más en los adelantos de su simpático alumno, y entrando en conexiones más estrechas con Delgado, supo la formal oposición paterna a que el muchacho oponía toda la firmeza de su carácter, sufriendo sin ceder en su decidida voluntad toda especie de represiones y castigos. Costillares entonces completó su obra, haciendo por su joven discípulo la misma gracia que recibiera de Palomo en interceder con un padre ofendido para que otorgara su licencia al curso de una vocación irresistible, y aunque no constan los grados de la oposición que Rodriguez hubo de combatir, resulta que Pepe quedó incorporado a la cuadrilla más notable de España, distinguido por una preferente y cariñosa estimación de su maestro, y destinado a recorrer las primeras capitales de la monarquía en una serie de obsequios, agasajos y finezas de todas las clases de aquella sociedad, fanatizada a la sazón por los toreros.

Hasta aquí el estudio de costumbres se contrae al origen casi general de los lidiadores de toros; y para convencer a los más recalcitrantes de que todos y cada uno de los elementos del espectáculo nacional por excelencia, corresponden a la índole peculiar de nuestro pueblo y a sus instintos y sentimientos predominantes, pongamos en relación el tipo común de nuestros toreadores con las consideraciones y los homenajes de que constantemente disfrutan en este país; deduciendo de estos fehacientes datos que para salvar ciertas distancias y transigir tales diferencias, se requieren condiciones de carácter y circunstancias extraordinarias, como las que se descubren repasando con algún detenimiento las sucesivas fases de nuestra civilización. Delgado, como Costillares, era un hijo de la ínfima plebe; criado en la rusticidad de la más crasa ignorancia; sin especie alguna de enseñanza elemental; desenvuelto en el trato más soez de las clases menos cultas; indiscretamente franco por desconocer los límites de la expansión afectuosa; propenso a la vanidad, como todo improvisado en el comercio de gentes distintas; decidor y jactancioso, al estilo del vulgo andaluz; desenfrenado en sus afectos y antipatías por falta de ese hábito de vencer sus pasiones, que solo crea una educación regular. Concediendo de buen grado, y no sin antecedente para ello, que Hillo tuvo gracejo meridional, viveza de comprensión, y hasta cierto tacto en sus maneras y porte, nunca justificaría por sí el empeño de tantos hombres de supremas y ventajosas posiciones por conocerlo, trabar con él amistades calurosas, constituirse en acérrimos partidarios de su escuela, y contribuir con la inflamada muchedumbre a una apoteosis, que no ha tenido reproducción hasta la época de Francisco Montes, (Paquiro).

En pueblos que rinden una suerte de culto idólatra a la gimnasia de espectáculo, a las representaciones líricas, o a las maravillas coreográficas, no se advierte esa tendencia de la multitud, ni de las personas notables y de algún viso, a identificarse directa y personalmente con las celebridades a quienes cubren de flores, laureles y joyas la escena de sus triunfos, y aves de paso en teatros y circos del continente, casi todos esos artistas no conocen la quinta parte de sus admiradores entusiastas. Es que en España el valor, que desafía consecuentemente los peligros, fiando la subsistencia a esa lucha sin reposo, que sirve de recreo a las exaltadas poblaciones, es algo más que un título de rara distinción: es una virtud, que ennoblece al tipo más abyecto; que recomienda a la estimación general a quien solo puede ofrecer este relieve en su existencia; que acerca a quien la posee a todas las clases de nuestra sociedad en un tributo común y unánime de personales y acendradas simpatías. Hombre del pueblo, el torero español es el aristócrata de la plebe; y su franqueza, su liberalidad y su prestigio, son prendas qué si a él le encumbran, el pueblo las acepta como honrosas manifestaciones de su propio ser; porque en su seno cuenta a quien tanto singularizan. Las clases acomodadas tratan con afectuosa efusión al torero, que sale de su esfera merced a una profesión tan dificultosa como lucrativa, y establecen hasta familiaridad con aquel hombre extraordinario que, según decía Juan León con su laconismo sentencioso, gana su fortuna entre dos cuernos, que en el uno está la bolsa, y en el otro está la vida. Príncipes, patricios y próceres, no vacilan en reconocer la sanción pública de estas consideraciones, particularísimas al torero, y raros favores, muestras de aprecio extremoso y atenciones esmeradas coronan el triunfo del valor en un pueblo, que, por su origen, su espíritu y sus tradiciones le prefiere a todas las prendas, dotes y calidades.

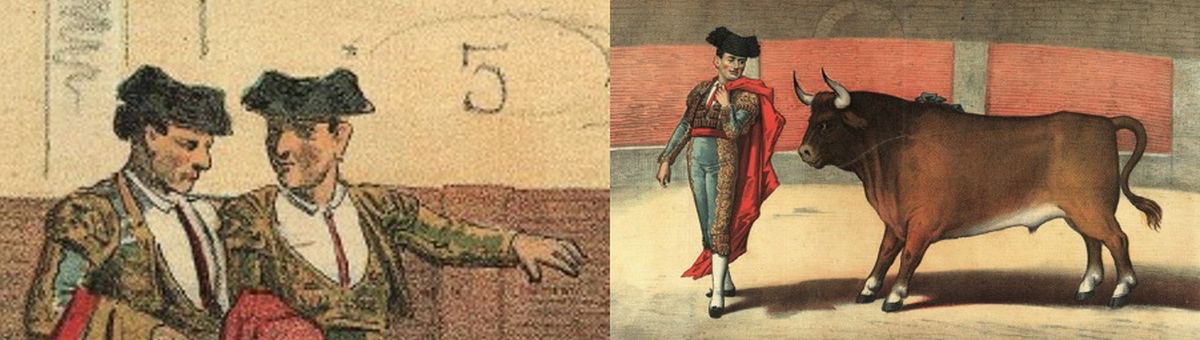

La emulación entre Juan Romero y Joaquín Rodríguez se avivó infinitamente con la presencia de Pedro Romero en el coso de la coronada villa, y Costillares comenzó a procurarse con vehemente afán un segundo espada, merecedor de los elogios y aplausos del pueblo, y que rivalizase con aquel nuevo lidiador de Ronda, tan guapo, dispuesto y acepto al concurso. Algunas pruebas ineficaces exasperaron la impaciencia del diestro de Sevilla, y desengañado de realizar sus proyectos con Antonio Campos, dedicó sus lecciones asiduas a Sebastián Jorge, conocido por el Chano, de quien no logró un punto más de la vulgar medianía; burlando también sus esperanzas Julián Arocha, que en los principios de su carrera prometía un digno antagonista a la intrepidez y serenidad de los estoqueadores róndenos, más que a los primeros accidentes serios en las lidias se acobardó, retrasando en sus progresos de una manera deplorable. Rodríguez encontró al fin en Pepe Hillo al hombre que tan ávida como infructuosamente había buscado entre los jóvenes lidiadores de su época, y desde que advirtió la ventaja que sacaba en toda clase de suertes a los peones más experimentados de su cuadrilla, y las innovaciones artificiosas que ensayaba su arrojada travesura en los distintos lances del toreo, concibió la idea de encaminarlo hacia el cumplimiento de sus votos, sin declararle su ánimo hasta que los antecedentes, acumulados por sucesivas circunstancias, trajeran el resultado apetecido.

El tipo torero de José Delgado pertenece al escaso número de esas tradiciones, tan vivas y contestes, que parecen resucitar en la memoria de quien las recibe una reminiscencia, más bien que fijar en el pensamiento la imagen vaga de una personalidad desconocida. Todas las aventuras, comprobadas, verosímiles o novelescas, transmitidas a nosotros con relación a Pepe Hillo guardan esa conformidad en esencia y en rasgos, que convencen del exacto parecido del original por la admirable conveniencia de todos los trasuntos. Heroico, diestro, ingenioso, infatigable. Delgado no se sacia jamás de las aclamaciones del pueblo, y cuanto más victoreado se cuenta, más comprometido se cree á redoblar sus esfuerzos para promover el entusiasmo. En aquella naturaleza, virgen de las modificaciones que induce el influjo de la educación, el afecto es una expansión sin reservas, y el odio una hostilidad fosca o un desahogo violento. Cuando Pedro Romero le advierte en la plaza mayor de Madrid el peligro de buscar al toro en el rincón del Peso Real, Hillo le mira con frío desdén, y se obstina en el trance, que tuvo tan sensible consecuencia. Engreído hasta la exaltación vertiginosa con el amor del pueblo, atiende menos a su interés individual que a enardecer a los espectadores con reiteradas pruebas de su incomparable bravura, y entre su conveniencia y su vida y su lucimiento y superioridad no hay vacilaciones en aquella alma sedienta de gloria, que tantos y tan rudos quebrantos proporcionó al cuerpo que le servía de cárcel estrecha. Todo lo que se practica por todos en la tauromaquia de su época es necesario que él lo realice, aunque suponga otro orden de método que el de su escuela; y no basta que se adhesione todas las maneras conocidas de lidiar reses bravas en las afinadas peripecias de un vistoso espectáculo; sino que hace forzosa cuestión de extremar aquellos arduos lances hasta conducirlos a un grado inverosímil de dificultad y de admiración en su desempeño. Se conoce el capeo a la navarra, importado por los provincianos Legurégui y Martincho, el de tijera, oriundo de Sevilla y acreditado por los Palomos, el galleo, de origen africano, tan aplaudido en Bellón, a la verónica, en que Pedro Romero excedía a todos sus coetáneos, el quiebro, el cuarteo y el recorte con el capote al brazo para quites, encuentros y juguetes; pero Hillo no entiende cumplido su encargo en el arte si no agrega el capeo de espaldas, que redobla con el mérito de la suerte la exposición del diestro, si en las ceñidas medias vueltas no gira y para con aplomo y oportunidad o si el toro no continúa boyante y claro, obedeciendo a los envites de la capa. Su ardimiento y su excitación en el circo explican en Delgado, tan inteligente y tan listo en la briega, el número considerable de cornadas recibidas, que una relación de aquellos tiempos hace subir a veinticinco antes de la tragedia de Madrid en 1801.

La popularidad de Hillo encuadra perfectamente en la revista de aquella sociedad cortesana del siglo XVIII, que como la del bajo imperio, y presintiendo su fin, amenizaba su decadencia con esos estímulos a cuyo favor buscan el goce las naturalezas desgastadas. Aquellos nobles degenerados, que consumían una existencia, fútil cuando no extragada, en pasatiempos sin intervalo ni concierto alguno, aquellas damas, cuyos caprichos extravagantes llegaron hasta los famosos bailes de la Unión, aquellos petimetres y lechuguinos, verdaderos zánganos sociales, sin más ocupación que las disipaciones y los espectáculos, aquellos abates, aquellos lindos y aquellos aventureros, esclavos de la moda y satélites de todas las celebridades, aquellas cortesanas, árbitras de la boga y la fortuna en su fugaz pero imperiosa dominación, aquellas favoritas y aquellos confidentes de altos personajes, lunas de soles radiosos en el zenit hispano, como deificaron en la escena a Rita Luna y a la Lavenant, a Guerrero y la Cartuja, se disputaron, entre los favores a Costillares y Romero, la apoteosis de Pepe Hillo, joven, interesante, valeroso, pródigo y de original gracejo. Arrastrados en la corriente arrebatada de la opinión común, hombres de seso, personas graves, escritores insignes, artistas privilegiados, sujetos de valer por sus condiciones o circunstancias, se acercaban a las tres grandes figuras de la tauromaquia española, y Goya empleaba su talento en la colección de láminas del toreo, Moratín dedicaba a Pedro Romero su folleto “El pro y el contra de las corridas de toros”, y el mismo Jovellanos, cediendo a la magia de aquella romancesca valentía, dijo en una de sus sátiras contra Antioro, en quien personificaba a Huerta:

«¿Viste alguna vez chasqueado

por la astucia peregrina

de Pepe Hillo un torazo

de Gijón cuál las sortijas

del negro testuz encrespa,

brama, bufa y con la vista

torva al débil enemigo

impropera y desafía?»

La plebe de Madrid, cortadores, chisperos, vendedores, manolas, rufianes, perdonavidas, bandidos urbanos y mal entretenidos de toda especie, aclamaron su hombre a Hillo casi en totalidad, y así que Joaquín Rodríguez tuvo que retirarse, y Pedro Romero se retrajo de una fatigosa competencia, de que no tenía necesidad para ser el diestro de los inteligentes y de los afectos a la lidia en todo el clasicismo de una escuela como la de Ronda. José Delgado era partícipe de todos los gustos y solaces de las distintas clases del pueblo: reñía gallos de combate, sirviendo en los círculos de juez de peleas; tiraba ánades en los corrales de blancos de las afueras de la villa, y no había bautizo, boda ni zambra en los barrios extremos a que no se invitara a Hillo, con empeño formal de que animase con su presencia y jovial espíritu aquellas festivas y pintorescas reuniones de la clase más típica de la sociedad.

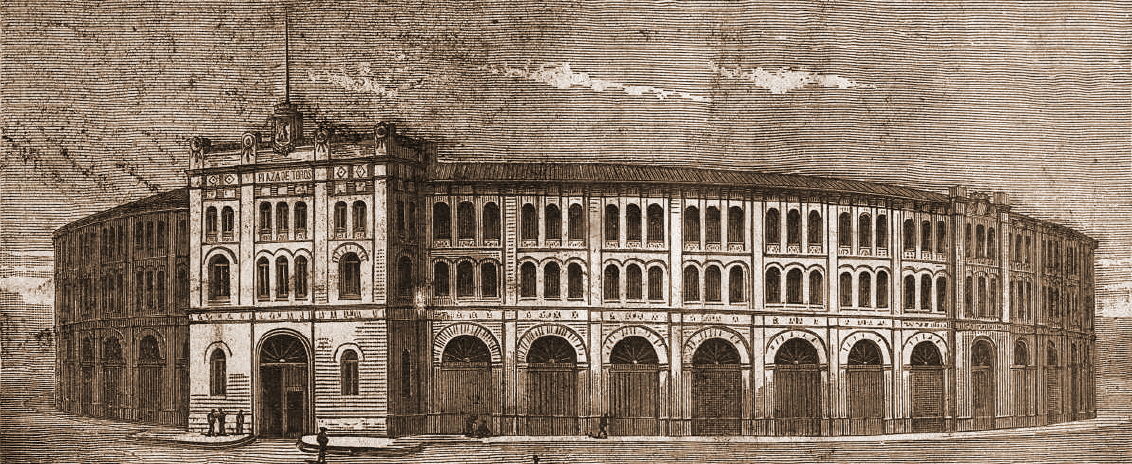

José Delgado era la viva imagen de su época en cuanto a sus costumbres, y sin profanar el cristiano respeto a sus cenizas, y sin prestar nuestro conducto a las hablillas de aquellos tiempos, la fama de sus aventuras con damas y mozas de rumbo es demasiado extensa para que la invoquemos en abono de nuestra opinión, sin peligro de afectar la memoria ni el crédito del malogrado espada. En Sevilla se cuenta por los ancianos que nunca iba a la plaza de toros de esta ciudad sin recibir previamente la bendición de su padre, y besarle reverente la mano. En la capilla del Baratillo pasaba la mañana de los días de lidia, entregado a ejercicios piadosos, con uno o dos de sus peones predilectos en la cuadrilla, y yo he oído cantar un motete de esta devota práctica, concebido en estos términos:

«¡Qué lástima me ha dado

de ver a Hillo,

rezando en la capilla

del Baratillo!»

Para sus discípulos y subordinados era un ídolo, y esto prueba su excelente índole. Antonio de los Santos y José Romero le lloraron como a un tierno padre, y Manuel Sánchez (Ojo gordo), su banderillero, que falleció a la edad de noventa y tres años en la Santa Caridad de Sevilla, el día 14 de Julio de 1854, solía decir con vivo enternecimiento, refiriéndose a Hillo: —«No se le podía tratar sin quererlo, porque era de lo que no hay en el mundo.»

Varias relaciones poseo, impresas y manuscritas, de su trágico final en el coso de Madrid, y de todas se deduce que la desgracia provino de detenerse y sesgar el diestro al arrojarse en el volapié a la cabeza del toro, sétimo de la corrida, “Barbudo” de nombre ganadero, oriundo de Peñaranda de Bracamonte en Castilla, abrigado a la derecha de los toriles, con el testuz hacia las barreras. El bruto había huido a las tres varas, y ofendido por Antonio de los Santos con un par de rehiletes, sufrió otros tres pares de Joaquín Díaz y Manuel Jaramillo; buscando amparo en los tableros después de esta faena. La estocada que recibió del diestro resultó atravesada y corta; alcanzándolo con el pitón derecho la cobarde fiera, enganchándole por el muslo izquierdo; derribándolo para recogerle de nuevo, y poner súbito y tremendo fin a su brillante carrera, a los treinta y tres años de edad, en la fuerza de su vitalidad exuberante, y en el más envidiable apogeo de su reputación y de sus ardientes simpatías. El entierro de este héroe de nuestra fiesta nacional, presidido por los espadas, José Romero y Antonio de los Santos, atrajo un concurso innumerable de personas de todas las condiciones en la capital de la monarquía, y sus mortales despojos recibieron eclesiástica sepultura en la iglesia parroquial de San Ginés; dando asunto esta dolorosa catástrofe a multitud de elegías, trobos y jácaras populares.

En recuerdo, admiración y respeto a Don José Velázquez y Sánchez - Anales del Toreo - 1868