FRANCISCO MONTES – PAQUIRO

RESEÑA BIOGRAFICA

Ante la multitud de reseñas biográficas, publicadas e inéditas, que de este celebrado diestro tengo a la vista, repasando el rico y vario repertorio de folletos, versos encomiásticos, artículos, notas y noticias de los periódicos, así nacionales como extranjeros, que se refieren al héroe taurómaco de Chiclana y que ha coleccionado mi curiosa diligencia, y ordenando mis recuerdos, informes, rasgos y apuntes acerca de un hombre famoso, a quien conocí en el emporio de su fortuna y en la decadencia más inconcebible de sus cualidades, embarga mi ánimo un sentimiento de postración melancólica, semejante a él que produce la vista de un osario, recordando el término de todas las pompas y vanidades del orgullo mortal. Es lo cierto que en el siglo XIX y en Europa ningún nombre ha resonado tanto como el de Francisco Montes, el Napoleón de los toreros, y ningún héroe ha recibido mayor número de homenajes que el diestro español, cuyo retrato han reproducido la pintura, la escultura, el grabado, la litografía, el troquel, los punzones, los telares, los moldes de fundición y los cerámicos, repartiéndose por los ámbitos del mundo, ya como personaje o ya como tipo. Primera figura en su especialidad, eclipsando grandezas pasadas y méritos coetáneos, Paquiro asoció su evidente superioridad a la revolución de ideas y costumbres de la sociedad española, y comprendiendo maravillosamente su época, alzó su estatura sobre el pedestal de los adelantos modernos, conquistándose una posición nueva y desconocida en los fastos de la profesión que ejercía, y que ninguno de sus posteros ha logrado escalar, porque ninguno logró reunir a su valer su entendimiento, y a su deseo la ocasión favorable de realizarlo. La pasión ciega de fanáticos admiradores y la malquerencia caprichosa de injustos enemigos, la envidia ruin de impotentes émulos como la exaltación de partidarios entusiastas, han complicado de tal manera las fases de la existencia artística de Montes que a juzgar por las opiniones encontradas y los documentos diversísimos de su época, ya se le estima el último de los semidioses de la idolatría, ya se le reputa por ejemplo de esas famas de boga efímera y antojo de la muchedumbre, que una posteridad reparadora derriba de su encumbramiento infundado. Paquiro, como hombre, como lidiador y como especialidad en los anales de la tauromaquia española, es digno de un particular estudio en esta galería de figuras notables en la lidia de reses bravas, y en los tres conceptos vamos a presentarle y a juzgarlo, con la neutralidad propia de quien le conoció lo bastante para formar opinión de sus cualidades y dotes y no le trató lo suficiente para que la estimación cariñosa llegara a sobornar la independencia del criterio. Francisco Montes, a fuer de genio privilegiado, deslizó su carrera entre ovaciones ardorosas y malévolas asechanzas; pero mi generación respetó al prohombre del toreo en sus hazañas postreras en el coso y se abstuvo de abrumarlo en el rendimiento de sus agotadas fuerzas; dejando a los hombres vulgares, que abundan en todo género de aficiones, el prurito inútil de idealizar o deprimir con empeño enojoso unas tareas, que libres de versiones interesadas constituyen hoy seguros datos de un análisis detenido e imparcial. Aunque rehuya esa alabanza propia que envilece a quien se la permite, no entiendo fuera de propósito hacer constar, como de paso, que afecto a los espectáculos taurinos, en contacto más o menos directo con el círculo de diestros y aficionados de mi país, y cronista de lides tales en diferentes y notables temporadas y en varias capitales andaluzas, jamás transigí con esos indignos conatos de excesivo favor y maligno ataque, tan comunes entre los parciales acérrimos de los jefes de cuadrillas; conservando la independencia de mi pensamiento y la absoluta libertad de mi acción, sin embargo del roce social con rivales intransigentes, y en medio de bandos irreconciliables; aspirando entonces, como ahora, a merecer el crédito que se presta a quien sabe elevarse del nivel ordinario en punto a crítica.

Francisco Montes como individuo tiene una historia bien distinta de las relacionadas hasta aquí, desde su nacimiento hasta el término de sus días en la villa de Chiclana, donde abrió los ojos a la luz en 1804 y exhaló su último aliento en 1851. Hijo de Don Juan Félix Montes, laborioso empleado y administrador de los bienes que en la mencionada villa poseía el señor marqués de Monte-corto, recibió en su hogar la educación provechosa que forma la inteligencia y dirige los sentimientos a favor de la vida ordenada de una edificante familia, y en cuanto lo permitían los recursos en dicha localidad, le fue proporcionada una instrucción, que superaba en mucho a la que solían dar a sus hijos otros padres de más haberes y categoría que el honrado y apreciable D. Juan Félix. Montes se acompañaba con los muchachos de su edad, ejerciendo sobre ellos un predominio que explican su temple de alma y su carácter, al par bondadoso y enérgico. El afecto de sus camaradas le distinguió con el diminutivo cariñoso de Paquiro, derivación de Paco, sinónimo común de su nombre bautismal, así como Francisco González debió a los compañeros de su primera juventud el aumentativo de Panchón, originado de Pancho, vulgar equivalencia del variable nombre de los Franciscos, que también fue mote italiano en el Santo Patriarca de Asís, apodado Francesco por hablar el idioma francés, siendo Giáccomo (Santiago) su nombre efectivo. Claro es que, en los pueblos de campiña, como Chiclana, todos los recreos se reducen a excursiones venatorias, bulliciosas giras, expediciones aventureras, ejercicios rústicos y lidias de reses a pie o a caballo, y Paquilo despuntó por estas lides con instintiva preferencia a otras aficiones por la superabundancia de facultades que los primeros ensayos revelaron a todos sus amigos y que le movieron a cultivar sus declaradas predisposiciones en este género de solaces. Pensaba Don Juan Félix en elegir una carrera breve y de esperanzas para su hijo, cuando un cambio de personal en el estado de Monte-corto le dejó cesante y reducido a una situación estrecha, que cortó sus planes y entristeció su espíritu; comunicándose a Paquiro la dolorosa preocupación de aquel inesperado golpe a sus proyectos para el porvenir.

Durante algunos meses Francisco vagó triste y meditabundo por los contornos de la villa natal o buscó lenitivo a sus penas en lances expuestos con el ganado bravo que traían a pastar a los contornos de Chiclana; pero apurados los ahorros de su buen padre, y a la expectativa de la miseria, fue necesario sucumbir a un oficio a quien se había propuesto emprender una carrera profesional como la cirugía, y Montes aceptó la enseñanza de un maestro alarife, que relevándole de comenzar los trabajos por la condición ínfima de peón albañil, le prometió adelantarle a medida que fuese adquiriendo práctica en las tareas. Los días de huelga y las paradas de Francisco se empleaban en el matadero, en las dehesas, cerrados y corrales, y la idea de ganar la subsistencia con aplauso en los circos españoles, como tantos otros lo habían conseguido, y quizás con menos dotes y circunstancias que en sí reconocía nuestro héroe, exaltaba su imaginación algunos instantes; pero reflexionando después en el sentimiento que semejante resolución causaría al abatido Don Juan Félix, resignaba sus ambiciones de gloria y fortuna, y reprimiendo sus ardientes impulsos, volvía a sus faenas de oficial alarife con la conformidad melancólica de quien se sacrifica a un deber, entregándose al destino sin un conato de defensa contra sus imposiciones. Veinticinco años contaba Paquiro cuando conoció a Gerónimo José Cándido, nombrado profesor de la Escuela de tauromaquia preservadora de Sevilla por Femando VII, y acompañándole con otros aficionados a la dehesa de Arcos de la Frontera, Medina-sidonia y Veger, toreó en su presencia con tal brío, desenvoltura y garbo, que el discípulo y cuñado de Pedro Romero se declaró su padrino; alcanzándole en la escuela una plaza de alumno, pensionada con seis reales diarios, que aceptó gustoso y agradecido, poniéndose bajo la dirección de Romero y Geromo. En una curiosa carta de Pedro Romero, inserta en EL CORREO LITERARIO, con fecha de ocho de Setiembre de 1832, dice el esclarecido espada rondeño lo siguiente:

«Sin querer mezclarme en más particularidades, manifestaré al público que dicho Francisco Montes entró de alumno en la Real escuela de tauromaquia, gozando la pensión de seis reales, concedida por S. M. a los de esta clase, en el año de 1830, y que como diestro primero puse en él todo mi conato por mi obligación, y por advertir en él carecía de miedo y estaba adornado de mucho vigor en las piernas y brazos, lo que me hizo concebir sería singular en su ejercicio a pocas lecciones que le diese, y tal como se ha verificado.»

En la escuela sevillana conoció Paquiro a los primeros adalides de aquella época, y a los que prometían continuar la serie de sus honrosas campañas; y reservado y digno con sus compañeros, respetuoso y sumiso con los superiores, atento y exacto con cuantos le rodeaban, excusando compromisos con exquisita prudencia, alejándose sin choque ni brusco desvío de los viciosos, captándose estimaciones sin menoscabo de su decoro, e imponiendo un valladar a chanzas y bromas con su mesurada conducta, cobró una fama de pundonoroso, esforzado, formal y tratable, que unida a su evidente mérito y singular destreza le abrieron camino al primer término de la profesión, adelantándole gran trecho a las figuras más airosas en su especialidad.

Al cerrarse la escuela de Sevilla Francisco Montes era tenido por el discípulo de primera nota en aquella enseñanza, y tanto Geromo Cándido como Antonio Ruiz le vaticinaron su rápida elevación; aprobando su propósito de no entrar de subalterno en cuadrilla alguna, por más que ciertos espadas le hicieron ventajosas ofertas para adscribirle de segundo a sus compromisos. Pocas funciones se le brindaron en la temporada de otoño de 1831; pero fueron las suficientes para que cundiera entre los aficionados de España la noticia de haber aparecido en Andalucía un torero particular, sin enlace con las tradiciones consecutivas del arte antiguo, ni paralelo con los representantes de las distintas escuelas de toreo que se disputaban el favor público, cuando muy pocos reunían lo esencialmente bueno de todas, como acontecía con Juan León, único que podía jactarse de lidiador general.

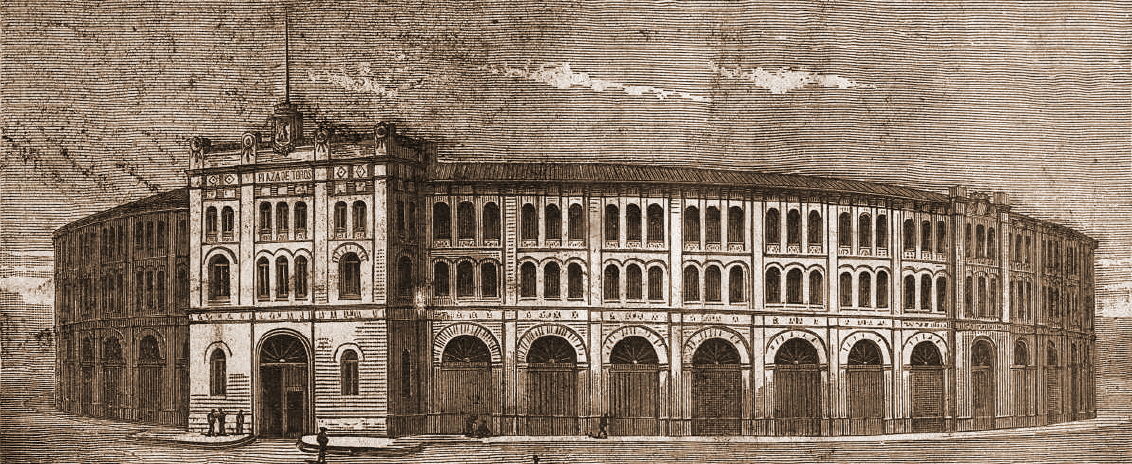

En 1832 la Junta suprema de hospitales y hospicios de Madrid, presidida por el conde de Valmediano, ajustó a Paquiro para alternar con los Ruizes, Antonio y Luis, y cuando se rompió al Sombrerero la contrata de orden del rey, como referido queda, logró Montes desarrollar sus prodigiosas facultades, contenidas bajo la presión abrumadora de un diestro, que no permitía género alguno de libertades a los subalternos de su cuadrilla. En octubre, días trece y catorce, lidió en Zaragoza dos corridas enteras de a doce toros cada una, a beneficio de la Real Ilustrísima Sitiada; demostrando las ocho cartas de Iturralde, que poseo, el inaudito entusiasmo que produjo el héroe de Chiclana en la inmortal metrópoli aragonesa, y el rendimiento extraordinario de seis mil y pico de pesos fuertes a favor de los pobres de aquel Asilo piadoso. Ya en 1833 figuró Montes de primer espada con Manuel Lucas Blanco y Pedro Sánchez; desenvolviendo con éxito superior a todo cálculo su sistema de lidiar en esas formas que le eran privativas, y que nadie ha seguido luego, ni aun José Redondo, que fue un reflejo vivo de su protector y maestro. En 1834, cediendo a la popularidad que disfrutaba Roque Miranda (Rigores) en la coronada villa, hizo de segundo espada nuestro ínclito personaje, anteponiéndose a Manuel Lucas Blanco; pero en 1835 Miranda, pagando espontáneo tributo a la supremacía de Montes, abdicó el fuero de antigüedad, constando en carteles y papeletas después de Paquiro y antes de José de los Santos. En 1838 la empresa, constreñida por exigencias pertinaces de amigos de Jiménez (el Morenillo) y de Miranda, restableció el orden de rigurosa antigüedad; siendo tercer espada Montes y último Pepe de los Santos; pero nuestro hombre hizo práctico el cuento célebre de Cervantes entre el duque y el labriego, y tomó la cabecera de tal suerte que anuló en el coso de Madrid a los diestros que le precedían en escalafón, negándose a renovar el compromiso para la temporada inmediata. En 1838 dictó la ley a la empresa de Madrid y a las de toda la península, poniendo por condición en sus escrituras que se le había de reconocer preferencia sobre todos los diestros, sin excluir de semejante cláusula más que a Juan León en Aranjuez, Valencia y Sevilla.

Fijémonos ahora en el tipo que como lidiador nos presenta Francisco Montes, interrumpiendo la consideración que como individuo venimos dedicándole, con objeto de persuadir en demostración más completa la exactitud de su retrato moral, indispensable precedente de la categoría que hemos de reconocerle en los anales de la tauromaquia española.

El ojo práctico de Pedro Romero descubrió los polos de la celebridad de Paquiro en aquella falta de miedo y aquel vigor portentoso de piernas y brazos, de que debía sacar tan inmenso partido el alumno pensionista de la Escuela sevillana, cual predecía el maestro en 1832 y en las columnas del CORREO LITERARIO. Montes recibió de la próvida naturaleza una agilidad tan peregrina en los movimientos, que experimentada un día y otro, y siempre a menor distancia del bruto, y retardando exprofeso el punto de rehuir su persona del empuje ofensivo del testuz, concluyó por convencer a aquel hombre fenomenal de que podía emprenderlo todo con las fieras astadas; sobrándole tiempo y recursos para evitar contingencias, que en otros lidiadores habrían sido irremediables siniestros. El salto de la garrocha y al trascuerno, los quites y cambios, los cuarteos y recortes, el capeo único y sorprendente, las paradas en firme, las entradas y salidas de jurisdicción a la cabeza de los toros, aquellos floreos con los anímales revoltosos, el quiebro que frustraba con tanta precisión y mágico efecto las arremetidas súbitas o provocadas de los bichos, las continuas y pasmosas novedades en la brega con que su genio audaz excitaba el frenesí del entusiasmo en los espectadores atónitos, no procedían de otro origen que su ilimitada confianza en unos músculos de acero y la intrepidez que proviene de la seguridad de unas fuerzas inagotables. Lo que todos hacían a pies levantados y cuidándose de ganar sobrado terreno, Montes lo efectuaba cuadrándose, y dejando llegar al toro hasta el bulto, con espanto del pueblo y reacción de intenso alborozo al ver libre de riesgo al lidiador, y sin haberse apercibido del rápido movimiento que burlaba la embestida del feroz cuadrúpedo. ¿Quién rivalizaba con aquel favorito del poder sumo, que convertía en vistoso juego unos lances, en que sus émulos hubieran sucumbido fatalmente?

Si Francisco Montes, torero imponderable, hubiera tenido la muleta magistral de Joaquín Rodríguez o el herir certero y decisivo de Curro Guillen, hubiese forzado a todos los diestros de su época a rendirle parias, sin que ninguno osara sostenerle competencia, como le sucedió con Juan León, Juan Yust, Cuchares, y hasta con el ingrato Redondo, su hechura; pero la flámula de Paquiro fue siempre seca y escasa de variedades ingeniosas, y su cuarteo en la cabeza, excesivo o corto en demasía, impidiéndole meter el brazo con firmeza y holgura, le hizo matador de golpes atravesados y de tropiezos frecuentes. A fuer de diestro valeroso y entendido, ejecutaba todas las suertes de espada que dejó descritas en su famoso «Arte de torear», más en paralelo con el trasteo inolvidable de León y de Arjona y con la limpieza y desahogo en estoquear de Yust y de Redondo, el público advertía él vacío de aquella culminante figura, conviniendo en la certeza del sesudo adagio latino, que traducido a nuestro romance viene a decir —«no son todos para todo.»—Montes llegó al apogeo de su gloria en 1840, y como Guillen redujo a los matadores de toros a el sobrante de sus invitaciones de ajuste y a las empresas que desdeñaba atender o porque no eran conciliables los compromisos o porque no podían sufragar las exigencias de su costosa cuadrilla. Las facultades hiperbólicas de Paquiro resistieron al quebranto de un ejercicio constante, hasta que hubieron de resentirse del abuso, agravado en sus efectos por las fatigas, inherentes a los asendereados viajes de entonces, por las consecuencias de multiplicados percances con las reses resabiadas, y por esa vejez prematura que abate las existencias afanosas, gastados a la vez alma y cuerpo en el torbellino de las violentas emociones y de las rudas tareas. En 1846 le visité en compañía del conde viudo de las Navas, parando Montes en la antigua fonda del Rezo, y antes de la lidia del 26 de octubre, en celebridad de los regios enlaces de ambas hijas de Fernando VII, a expensas del municipio sevillano. Felicitándole el conde por su lucimiento en los festejos Reales de Madrid, y augurando iguales triunfos en la corrida anunciada en Sevilla, contestó el héroe Chiclanero con sonrisa melancólica:

—Ya no estoy para esta brega, señor conde; y es muy triste para los hombres acostumbrados a cumplir que no alcancen las fuerzas adonde se extiende la voluntad.

Esta franca v triste confesión de Montes se acreditó en la lidia final de Cucharero, primer toro de la corrida, de la ganadería de Concha y Sierra, de seis años, bravo y de sentido, a quien dio tres pinchazos, una media estocada y cinco infructuosos conatos de puntilla; retirándose del redondel a pretexto de relajación en la muñeca. Juan Pastor, reemplazándole con la misma infelicidad, administró al bicho cinco pinchazos, intentando atronarle por cuatro veces, y desjarretado el bruto por la medialuna, el cachetero lo remató, después de diez tentativas ineficaces al propósito.

Reanudemos la interrumpida ilación de nuestras consideraciones respecto a la personalidad del afamado Paquilo, comprendido ya su tipo en el toreo, y antes de ocuparnos de su especialidad en los anales de la tauromaquia española. En 1845, resuelto a lidiar lo menos posible, y abrumado por las injustas y dañadas prevenciones de algunos círculos andaluces, residía tranquilo en Chiclana por el mes de agosto, cuando un comisionado especial fue a dicha villa a proponerle pasar a la corte, encargándose de la dirección de las corridas en Pamplona, en obsequio de los ilustres príncipes franceses, duques de Aumale y de Nemours. Según relato del periódico El Heraldo, respectivo al diez y nueve de agosto, rechazó Montes la oferta de cinco mil duros por el servicio particular que se le inducía a que prestase en estas señaladas circunstancias; pero en cuanto se le llegó a revelar que la invitación partía de indicaciones de la reina, se apresuró a responder que estaba pronto a cumplir el gusto de S. M., marchando a Navarra con su cuadrilla, no obstante los padecimientos que minaban su robusta complexión, y así incluyese su obediencia el sacrificio inevitable de su vida. El trece de agosto salió de Sevilla para Madrid, como lo anunció el Diario de aquella ciudad; acompañándole Juan Martin como segundo espada, los picadores Antonio Rodríguez, de Madrid, Francisco Briones, de Puerto Real, Joaquín Coito (Charpa) y Francisco Álvarez, ambos de Sevilla, y Francisco Atalaya, del Puerto de Santa María, y los banderilleros Juan Martínez, Luis Rodríguez, Manuel Jiménez, Juan José Jiménez, José Fernandez, Manuel Rodríguez, Francisco Aragón (Paquilillo) y José Diaz (la Mosca) en calidad de puntillero. Los obsequios y agasajos de los públicos de Madrid y Pamplona no tienen fácil enumeración, ni los homenajes, recibidos por el primer torero de la época en el coso de la capital de Navarra, tanto de los entusiasmados hijos de Luis Felipe, como de los exaltados espectadores, caben aquí sin detrimento del primordial interés de esta reseña. En 1846 sufrió en una ingle un varetazo del sétimo toro de la lidia de primero de junio en Jerez de la Frontera, creyéndose más gravemente lastimado de lo que resultó luego, y el veintiuno de setiembre en el palenque de Écija recibió del primer toro, de la ganadería de D. Luis María Duran, una profunda cornada en el muslo derecho. En los festejos reales por las dobles bodas de Doña Isabel y Doña Maria Luisa Fernanda con los duques de Cádiz y Montpensier, sirvió de peón Francisco Montes al caballero en plaza, ahijado del duque de Osuna, y entre la infinidad de regalos que le hicieran entonces merecen la singular mención una petaca de oro cincelada, que contenía quinientos duros en billetes de Banco, dádiva del espléndido sucesor de los Girones, y una sortija de diamantes, rica memoria de la señora duquesa de Veraguas. En 1847, Paquiro redujo su trabajo a las plazas de Andalucía y algunas del norte; respondiendo a varias empresas, que le propusieron ajustes para Castilla y Aragón, que no se reconocía con alientos paralas agitaciones de viajes y lides inmediatas, como otras veces, y que sobraban toreros jóvenes y lucidos que cubriesen un puesto a que él renunciaba por temor de no corresponder a sus obligaciones, cual siempre había procurado cumplirlas. En 1848, y cuando fue por setiembre a la reina del Guadalquivir a torear con Cuchares y Redondo, accediendo a los deseos de los Srmos. Sres. Infantes, duques de Montpensier, tuve proporción de asistir a la amistosa entrevista de Montes y León en la fonda del Rezo, y entre otras especies recuerdo que el diestro de Chiclana dijo al de Sevilla:

—Compadre, usted me ha dado el ejemplo y no tardaré en seguirlo. Ahí queda nuestro terreno sembrado, y que los niños recojan la cosecha, si pueden y saben.

En 1849 las empresas de Cádiz, Sevilla y Málaga, trataron de sacar a Montes de su retiro; pero ninguna fue tan afortunada que lo consiguiera, sin embargo, de las ofertas pingües, los multiplicados empeños y las rendidas cartas, por cuyo medio se prometían decidirle a reaparecer en la arena de los taurinos combates, venciendo una repugnancia, sincera por entonces. He oído asegurar que Paquiro, trabajado por secretos y profundos pesares, buscaba distracción y hasta embote de sus fatigas en las bebidas alcohólicas; prefiriendo el aguardiente que tanto destruye la naturaleza de quien se deja arrastrar por su excitante virtud y tónicos efectos. Es lo cierto que hizo un negocio errado en la compra y mejora de cierta bodega en su pueblo, encontrándose falto de capital para atender a las necesidades de su nuevo tráfico, y convenciéndose de que si no arbitraba recursos para impulsar aquella industria, como lo exigían sus condiciones, habían de frustrarse las esperanzas de pasar sus últimos días en la comodidad y el sosiego tras de tantos azares y pruebas tan duras de su valor y constancia. Anuncióse para la temporada taurómaca de 1850 la salida al coso del veterano Juan León, comenzando en Sevilla la serie de sus postreras y peligrosas campañas, y Francisco Montes, requerido porfiadamente por la empresa de Madrid aceptó el partido que se le brindaba con insistencia tenaz; ocupándose la prensa periódica del acontecimiento, que extendido por todos los ámbitos de la península, motivó un número considerable de proposiciones y preliminares de compromisos para la época próxima de las corridas de toros y funciones extraordinarias.

El recibimiento de Montes en Madrid fue una solemnidad cívica tan graduada que el maestro agradecido dio a sus amigos más probados y consecuentes una comida espléndida en la fonda de Prósper, sita en la plazuela de Santa Ana, a la que correspondió la flor y nata de los aficionados de la coronada villa con un banquete en la fonda de Carabanchel de abajo, cuyos curiosos pormenores refirió menudamente el Diario de Sevilla, respectivo al veintiuno de abril de 1850. Las dos corridas primeras en la plaza de la corte, con el Chiclanero y Cayetano Sanz, fueron dignas de los mejores tiempos de Paquiro, recogiendo en ambas, larga cosecha de lauros, presentes, y manifestaciones extremosas. En Sevilla, con su predilecto segundo espada, Juan Martin, lidió con aplauso, aunque arrollado por dos veces en el trasteo de muleta, y en la Coruña, enardecido por las incesantes ovaciones de aquel galante y cariñoso público, capeó dos bichos admirablemente, y dio el salto al trascuerno en la segunda fiesta, elevando a frenesí la satisfacción del concurso en aquella tarde. En la corrida de veintiuno de Julio en Madrid, lidiándose ganado de Don Manuel de la Torre y Rauri, sufrió nuestro héroe uno tremenda cogida en el primer toro, que con la debida extensión consta en EL HERALDO, número publicado el día veintitrés del mes antedicho. El bruto, abanto y descompuesto, mereció por su mala correspondencia al envite de los picadores que lo sentenciase el presidente a banderillas de fuego, con lo que se acabó de rematar en desarmes de testuz y malicia en sus traicioneros arranques. El discípulo de Romero y Cándido le dio un pase al natural y otro cambiándole, en que pudo cuartearlo cuando se le vino buscando el cuerpo, más al intentar otro pase hizo el toro una colada y derribándolo, le hirió intensamente en la pantorrilla izquierda, levantándole por dos veces y pisoteándole cabeza y pecho en su sañuda obstinación. Libertado de la fiera por el auxilio de los capotes, se incorporó Paquiro, brotando la sangre de su grave herida, que tenía cerca de un palmo de superficie y de una pulgada de profundidad, y no pudiéndose mantener de pie, fue transportado a la enfermería, de donde, curado de primera intención, se le condujo a su domicilio en la calle del Amor de Dios, entre un cortejo de apasionados de su peregrina habilidad en la lidia de reses bravas. José Redondo vengó a su maestro de una soberbia estocada arrancando, y el espectáculo se resintió necesariamente de la impresión dolorosa de aquella escena tristísima, en la que preveía el forzoso término de la carrera de Montes quien resistía creer en el aciago e inmediato fin de su vida. La afanosa y unánime solicitud de todas las clases de nuestra sociedad por inquirir la situación del enfermo en las alternativas de su delicada curación excede a cuanto encarecimiento pudiéramos consignar en estas páginas, y la media del ilustre toreador, perforada por el asta formidable, expuesta durante algún tiempo al examen y contemplación de sus admiradores, concluyó por repartirse entre algunos de los más decididos por el héroe de Chiclana, dividida en menudos trozos, como reliquias venerables. Después de esmeradas operaciones e intervalos de atraso y mejoría, comenzaron las noticias contradictorias de los periódicos acerca de la aptitud para la lidia o imposibilidad del ejercicio que conjeturaban al final de la penosa convalecencia de Montes; llegando a decir unos que si no estaba en disposición de cumplir su convenio con la empresa de Alicante, a mediados de agosto, hablan asegurado los facultativos que para setiembre le sería dable concurrir a Almagro, correspondiendo a su contrata, y afirmando los otros que por aquel año no había que pensar en proseguir las interrumpidas tareas, según dictámenes periciales de grande autoridad en el asunto. Restablecido el doliente, le declararon con terminante intimación los doctores de su cuidadosa asistencia que estaba en el caso de renunciar a ulteriores empeños, porque la torpeza de movimientos de la pierna lastimada duraría lo bastante para impedirle una profesión, que reclama tanta soltura y presteza en críticos e inesperados momentos. Hombre de razón y cordura, Francisco Montes obedeció las prescripciones francas y explícitas de sus médicos, resistiendo las súplicas y exigencias de sus numerosos amigos de Madrid. Dispuso el viaje a principios de setiembre, y despedido con las más relevantes muestras de la estimación pública, abandonó la corte, infausto teatro de su desgracia, para reposar en Sevilla algunos días, rodeado de solícitos y obsequiosos afectos, retirándose a Chiclana, Santa-Elena del Napoleón de la tauromaquia, como le llamaban, no sin motivo, sus innumerables apasionados.

Tanto en la Parte primera de este libro (Reseña histórica de la lidia de reses bravas), como en algunas biografías de las anteriores a esta, quedan sentados hartos precedentes, que conducen a demostrar el rango de Montes en la esfera de las especialidades en la historia del toreo; pero nada implica concentrar aquí nuestras opiniones en este concepto en la forma breve y enérgica, con que tratamos de fijar su tipo como aventajado lidiador. No es exacto que iniciara la brega de los diestros en las suertes de pica y banderillas, fiada en lo antiguo al medio espada o al sobresaliente; porque Curro Guillen, Antonio Ruiz, Jiménez y León, tenían ese sistema antes de Paquiro; siendo verdad que el espada Chiclanero superaba en esta brega a todos sus predecesores. El mando severo de la cuadrilla, la solemnidad y el orden de los espectáculos, y la altura de la remuneración de los ajustes, se refieren a la época de Francisco Herrera Rodríguez, aunque Montes siguiera tan pujante impulso con la proporción que le suministraron sus méritos y fortuna. Lo que no hay quien le dispute en su carrera es la entonación casi épica que supo dar a su papel en el coso; la dignidad de que procuró revestir a todos sus dependientes y subordinados; el exquisito tacto con que llegó a traer a su partido a todas las clases de nuestra sociedad; la feliz combinación de su carácter, afabilísimo para las personas de toda especie y firme con los que se proponían abusar de su condescendencia; sus bien calculadas y mejor mantenidas relaciones con sujetos, que por su categoría, luces, influjo o posición eventual, podían contribuir a su favor y encumbramiento; el realce deslumbrador que daba a sus menores actos sin parecer apercibirse del efecto que producían; la maña con que lograba excitar la publicación y circulación extensa de todos sus pasos en las diferentes provincias que recorría triunfante; el talento singular con que hizo sobresalir su figura en el cuadro de una civilización, exhuberante de vida y palpitando entre agitaciones febriles.

Entristecido como Costillares por la inacción, achacoso por el abuso de sus fuerzas , y agravado en sus achaques por su último fracaso en la plaza de Madrid, Francisco Montes languideció en Chiclana algunos meses, y habiendo contraído unas tercianas, que degeneraron en calenturas perniciosas, sucumbió a su intensidad en el día cuatro de abril de 1851, agotados inútilmente los recursos de la ciencia en la salvación de su preciosa vida, y a la edad de cuarenta y seis años, aunque parecía de fecha más remota por la destrucción de su ser físico.

En recuerdo, admiración y respeto a Don José Velázquez y Sánchez - Anales del Toreo - 1868