LA HISTORIA TAURINA DE MÉJICO - II -

La fiesta se mercantiliza. - Un poco de brujería. - El arzobispo de Méjico, Fray García Guerra, virrey olvidadizo.

Aun no había cumplido un año el siglo XVII cuando nació en España la infanta Ana; pero como entonces los medios de comunicación eran naturalmente lentos y el “tan-tan” sucedáneo del telégrafo, no se podía utilizar a través del Atlántico, hasta pasados ocho o diez meses no se enteraron los habitantes de Nueva España de la grata noticia. Sin embargo, el retraso no significó que el natalicio se celebrase con menos brillantez.

El desarrollo que en aquellos tiempos había adquirido la afición taurina permitió, ¡maldita sea!, que por vez primera se alquilasen los tablados destinados a la gente del pueblo. Los músicos, visto el cariz mercantilista que tomaba la Fiesta, protestaron por su falta de remuneración, y las autoridades, ante tan justa petición, acordaron entregar, después de la corrida, una arroba de vino a cada orquesta, para que aclarasen sus gargantas y enturbiasen sus mentes.

Nuevo virrey, Montesclaros, en 1603, y nuevas corridas para celebrar su llegada, aunque pronto volvió a ocupar el virreinato el admirado don Luis de Velasco, a quien los súbditos recibieron con desbordada alegría.

Los virreyes cambiaban a menudo, pero el afán evangelizador de España perduraba sobre estas mutaciones que nada tenían que ver con el fin real de la magna empresa espiritual.

Esta labor estaba encomendada casi por completo a la Compañía de Jesús, y cuando en 1610 se conmemoró en Méjico la canonización de su fundador, San Ignacio de Loyola, se celebraron varias corridas de toros "de balde" con premios para la mejor lanzada y los más destacados "toreadores de a pie".

Ya entonces no se circunscribía el coso taurino a una sola Plaza, sino que en muchas de éstas y aún en diversas calles se improvisaban lugares para correr toros. ¡Aquello era un continuo San Fermín!

El entusiasmo popular desorbitado llegó a convertir aquel noble entretenimiento en un festejo al que se le suponía influencia diabólica. Se hablaba de un mulato libre, alto, de mal gesto, con el demonio tatuado en la espalda, que quebraba a los toros y les clavaba unas naranjas en los cuernos. ¡Un prodigio! Una habilidad tan extraña que la gente la atribuía a un pacto infernal.

Todo esto dio lugar a un juicio promovido por el Santo Oficio de Celaya, bajo la dirección de don Pedro Núñez de la Rosa, contra Francisco Rodríguez, Miguel Yáñez y Juan Alvarado. Los tres habían muerto ya cuando en 1614 se investigó sobre sus actos.

Los tres encartados habían salido de su casa para buscar fortuna y se dirigieron a Durango. Allí, dicen que encontraron una gruta y, con muchas precauciones entraron en ella para ver si hallaban algo de provecho. De pronto, sentado en un magnífico trono dorado, apareció el demonio. Cuentan que uno de ellos. Rodríguez, le pidió al diablo tres cosas: un don para que las mujeres lo quisiesen, ser buen "toreador" y magnífico jinete.

Seguramente esto no es nada más qué un cuento inventado por alguno que envidiase la valentía y destreza del tal Rodríguez. Lo cierto es que en una fuente de la época colonial que se conserva en Acámbaro, algo deteriorada, aparecen escenas de índole taurina donde se demuestra que no es exageración lo que se diga sobre la calidad de los toreros indígenas.

En la imagen: La suerte de “vaquear”, es típicamente mejicana y data de los primeros tiempos de la tauromaquia mejicana.

En aquel tiempo se empezó a realizar la suerte que llamaban “vaquear", típicamente mejicana, y que modernamente recibe el nombre de jaripeo. Todas las costumbres extranjeras cuando se admiten toman siempre un carácter nacional.

Después de gobernar don Luis de Velasco, ocupó el virreinato el arzobispo de Méjico, fray García Guerra, de la Orden de Predicadores. El clérigo había solicitado de las madres Mariana e Inés de la Cruz que ejercieran toda su influencia para que él ocupase el virreinato y que a cambio les haría carmelitas descalzas. Llegó la cédula con el nombramiento en viernes, y el arzobispo mandó que todas las semanas este día durante un año, se celebrasen corridas de toros. El primer viernes hubo un pequeño terremoto que causó algunas víctimas, pero el hecho no extrañó, porque en aquella tierra eran muy frecuentes. El segundo día de corrida también volvió a temblar la tierra y no resultó muerto el virrey de milagro. Aquello puso en guardia a fray García Guerra, que no había cumplido la promesa que hiciese a las Monjas. Al siguiente viernes un accidente del carruaje en que viajaba le produjo graves heridas, y asustado por la serie de avisos que parecían venir del cielo corrigió su omisión.

Cuando fue recibido el arzobispo en la ciudad de Méjico se levantó a la entrada un monumental arco triunfal hecho por el fundador de la pintura mejicana, Luís Juárez. El entusiasmo del purpurado por la Fiesta de toros llegó hasta tal punto que quiso construir un coso taurino en el palacio virreinal: proyecto que, contra muchas oposiciones, llevó a efecto.

Con tanto sobresalto el clérigo-virrey no duró mucho tiempo, y en 1613 los mejicanos se prepararon a recibir a un nuevo gobernante, don Diego Fernández de Córdoba, marqués de Guadalcázar; pero con menos pompa que a los anteriores, porque las finanzas no iban bien por culpa, ante todo, de los piratas de distintas nacionalidades que abordaban a los galeones españoles.

A poco de su llegada, el marqués, para celebrar el nacimiento de su hijo, organizó una serie de festejos, entre los que abundaron las corridas de toros. En 1618 por la proclamación del dogma de la Inmaculada y en 1620 por la beatificación de San Francisco Javier, para satisfacer el deseo público, nuevamente se corrieron toros en abundancia.

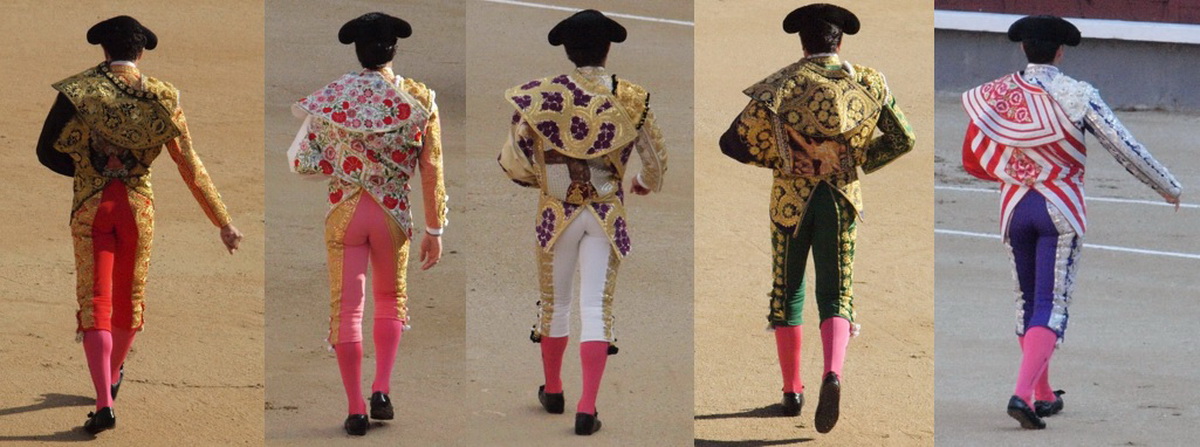

El siguiente virrey, el marqués de Gelves, se mantuvo poco tiempo en el Poder, apenas tres años, de 1621 a 1624, ya que fue derrotado por un movimiento popular. Le sustituyó el marqués de Cerralvo, y para festejar su llegada fueron toreados ciento cincuenta toros en cuatro días. En estas corridas se introdujo el traje de oro y plata y los clarineros españoles como cambiadores de suertes. Todo esto contribuyó a dar a la Fiesta ese perfil pintoresco y original que le caracteriza.

Por: BARICO II

En recuerdo, admiración y respeto a Don Benjamín Bentura Remacha

BDCYL - Semanario Gráfico de los Toros – El Ruedo – Madrid, 26 de noviembre de 1953