- EL TORO - Por: Don José Sánchez de Neira - 1896

EL TORO

Animal cuadrúpedo, mamífero, correspondiente al orden de los rumiantes: vive de yerbas y forrajes de toda clase, y su corpulencia, lo mismo que su fuerza muscular, son muy grandes.

Su carne es muy buena para la alimentación, y su vida no pasa generalmente de quince años, estando en todo el rigor de su fuerza de cuatro á ocho de edad.

Para la lidia no deben emplearse toros de menos de cuatro años ni de más de siete, advirtiendo que sólo una vez deben lidiarse, porque si no aprenden mucho, hacen por el bulto y suelen ser de sentido.

Ha de procurarse que no tengan defectos los destinados a las plazas, admitiéndose únicamente en algunos casos a los tuertos y a los mal armados; que, a ser posible, sean de ganadería acreditada, tentados a su tiempo, y se hallen en buen estado de carnes.

Lo mismo que a otros cuadrúpedos, se puede conocer la edad de los toros por los dientes, porque cumplidos los nueve meses mudan los de delante, echando otros más grandes y blancos; seis meses después se les caen los de los lados, y cuando tienen tres años se les caen los incisivos y echan otros que igualan a los blancos y largos que ya tienen los cuales se les ponen amarillos y feos a los seis años. Conócese también la edad del toro en sus astas, de las que se separa a los tres años, por la parte del pitón o punta, una delgada lámina que se hiende en toda su longitud y cae a la menor frotación, sucediendo, que cerca del nacimiento del cuerno se forma una especie de rodete o anillo; y como esto ocurre en cada uno de los años sucesivos, las astas marcan la edad perfectamente, puesto que, a contar desde el primer anillo, que representa tres años, tantos cuantos sean los anillos, otros tantos años tendrá el toro. Cuando tienen un año se llama á los becerros añojos, erales a los de dos, utreros a los de tres, cuatreño al de cuatro y quinqueño al de cinco; siendo costumbre muy admitida entre ganaderos y gente de campo contar la edad por los años de yerbas en que los toros han pastado.

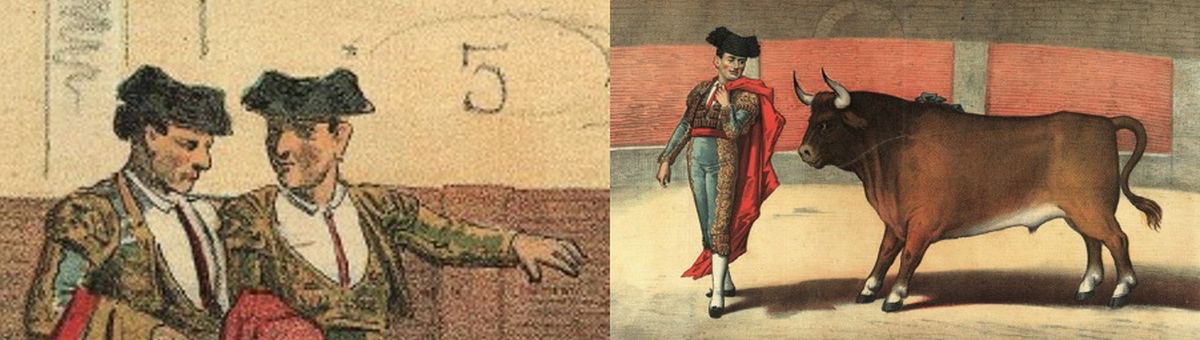

El toro de lidia ha de tener cabeza medianamente voluminosa; algo acarnerada, pero no estrecha; antes al contrario, debe ser ancho el testuz en proporción a la misma; hocico pequeño; ojo saliente, vivo y brillante; cuernos bien colocados, ni muy altos ni muy bajos, ni estrechos ni anchos en demasía; verdinegros y no blancos; oreja pequeña y muy movible; cuello flexible corto y redondo; pecho no muy ancho y profundo; vientre recogido; ancas ligeramente elevadas; dorso marcado pero lleno; lomos rectos; cola alta, fina y prolongada hasta pasar los corvejones; extremidades ánteriores, o sean los brazos rectos y delgados; las posteriores casi rectas; los corvejones bien pronunciados; las cuartillas de los cuatro remos más bien largas que cortas; pezuñas casi redondas, recogidas, bien hendidas, elásticas y del color de los cuernos muy oscuros ó negras, buenos aplomos y los órganos de la generación normalmente constituidos y bien desarrollados, y en cuanto al color de la piel o capa, siempre aparecerá más agradable a la vista el obscuro que el claro, y el berrendo que el sardo, salinero, etc.

Un toro de esas condiciones en completa libertad dentro del circo, donde los rayos del sol sobre su piel la hagan aparecer fina y brillante como la de un buen caballo limpio con bruza y cepillo, rara vez es manso; un toro asi, de movimientos rápidos, enérgicos y muy desenvueltos, con los órganos de sus sentidos muy desarrollados, especialmente los de la vista y el oído, es un ejemplar magnífico cuya presencia en el redondel excita la admiración de los espectadores, haciéndoles concebir desde el primer momento esperanzas de su bravura.

Hasta los más refractarios a nuestra incomparable fiesta no pueden ocultar su asombro al contemplarle, al observar su gallardía y arrogancia y al considerar que sólo en España y nada más que en nuestro privilegiado suelo se crían al aire libre esos ejemplares tan hermosos, tan fieros y tan valientes como nobles.

El toro es la fiera más noble que se conoce.

Su valentía, su bravura y el conocimiento que tiene de su poder, son los que le impelen a embestir; pero no tiene la traidora intención del tigre, ni el sanguinario instinto de panteras, chacales y hienas, ni acomete a su contrario por devorarle.

El toro, sea pequeño o grande el objeto que se le ponga delante, bien aturda como la locomotora con su silbido, bien se mueva lenta o rápidamente como el elefante o el caballo lo ejecutan, arremete sin tener pira nada en cuenta el peligro que para él pueda existir, porque lo ignora.

Las demás fieras se ocultan, se encorvan, saltan y, si pueden, acometen por detrás o por donde menos peligro creen hay para ellas.

Por eso al toro es fácil lidiarle: siempre ejecuta, con corta diferencia, los mismos movimientos, embistiendo de frente. El hombre los ha estudiado y ha comprendido que, siendo tan valiente como el toro y venciendo a éste en inteligencia, podía burlar su fiereza y dominarle.

Están noble y tan sencillo el toro, que con sólo un objeto que se le interponga entre el bulto a quien se dirige, acude á aquél y deja libre al último. Un ligero movimiento de cuerpo, llámese cuarteo, quiebro, etc., basta para que el hombre se salve, evitando la cabezada: para esto no es bastante querer, es necesario poder, y este poder sólo puede adquirirse por el que tenga valor á toda prueba y una gran dosis de serenidad.

Y aquí vuelve observarse la sencillez noble del toro. El hombre le trae y lleva a su antojo por donde quiere, sin atarle, sin encerrarle ni sujetarle de ningún modo. Cualquier otra clase de fiera, por domesticada que estuviera, habría necesidad de amarrarla o meterla en fuerte jaula.

Desde que nace el toro hasta que muere goza de completa libertad; pero el ganadero tiene que gastar buenas sumas en atenderle para su alimentación y crianza, a no ser que le destine al matadero, porque, inútil para la lidia, tenga que renunciar a sacar de él un producto que en otro caso sería quintuplicado. Todo cuidado es poco para con él.

No basta proporcionarle buenos pastos; necesita además otras muchas cosas, y no es la menor la de una buena dirección por parte del mayoral y pastores, para apartarle a tiempo de otras reses mayores o picadas que puedan perjudicarle, de malos terrenos, de aguas nocivas, etc., etc.

Hay que separar a tiempo a los becerros de las madres; hay que ejecutar en la dehesa con el ganado faenas para cuya ejecución tienen época determinada, pues nadie mejor para disponerla que el hombre de campo, el mayoral, que ni siquiera un día ha perdido de vista la torada. Él ordena perfectamente cuanto conduce al fin apetecido. En su puesto está cada uno de los vaqueros, los zagales ocupan el suyo, y los cabestreros reparten y guían el cabestraje como debe ser, y todo esto cuesta mucho.

No es posible calcular los malos ratos, los disgustos y los contratiempos que experimenta un ganadero criador de toros cuando forma empeño en presentar reses bravas, de buen trapío y pinta. Desde luego estas contrariedades llegan a hacerse poco menos que imposibles de vencer, si el dueño de la vacada es hombre de pocos recursos relativamente, puesto que, además de los inconvenientes, gabelas y tributos que pesan sobre toda clase de ganados, y teniendo en cuenta el poco apoyo, casi diríamos ninguna protección, que se presta a tan importante ramo de la riqueza pública, puede tener por seguro que una gran parte, más de la mitad, de los becerros que al año tenga, o han de ser inútiles para la lidia desde luego, o han de quedarlo más tarde, cuando verifique la tienta y consiguiente herradero.

Unos becerros nacen defectuosos; otros pierden a poco tiempo la vista por efecto de pajazos, o sea herida que se causan con cualquier maleza en el campo. Otros, que tal vez serían por su bravura de buenas condiciones para la lidia, salen cubetos, o de otro modo, mal encornados. Otros, de buenas circunstancias al parecer, resultan en la tienta huidos o cobardes, y hay que desecharlos. Otros, ya escogidos y apartados como buenos y como bravos, son corneados, lisiados y a veces muertos por sus hermanos.

Otros, por fin, enferman, se despitorran o quedan mogones. Y además de las expresadas hay otras infinitas causas que merman considerablemente la cría anual. De modo que hasta llegar a cierta altura, hasta conseguir hacer la ganadería de alguna importancia, más bien cuesta gastos y desembolsos que produce utilidades.

Siempre se ha tenido, por lo tanto, como axioma evidente que no debe ser dueño de torada el que no sea rico. Los conocedores que están al frente de las vacadas, los mayorales, los pastores, esa gente de campo, en fin, de la que han salido sin disputa los mejores picadores de toros que se han conocido en España, tienen por precisión que estar bien pagados (y no lo están tanto como debieran), porque, además del trabajo personal que prestan y del conocimiento de las reses que debe adornarles, llegan á encariñarse de tal manera con ellas, que á veces un toro bravo ha acudido mansamente a la llamada del mayoral, y hasta se ha dejado acariciar por él.

Ahora bien: ¿son preferibles los toros de ganaderías bastas, a los que han llegado a ser afinados por el cuidado y el esmero en ellos empleado? O de otro modo: ¿tienen mejores condiciones para la lidia los primeros que los segundos?

Cuestión es ésta que ha ocasionado más de una vez fuertes polémicas entre los aficionados, y que ha quedado sin resolver, porque cada uno ha insistido en su opinión, apasionada siempre, como lo son todas las de los taurómacos intransigentes.

Es indudable, y en esto se apoyan algunos, que el toro criado en un bosque o en una sierra conserva más fiereza, aunque no tenga tanta pujanza, que el que pasta en buenas dehesas. Casos ha habido en que esta clase de toros, que pudiéramos llamar salvajes, ha puesto en grave aprieto a los lidiadores. Sus movimientos son más rápidos, se revuelven sobre los cuartos traseros con gran facilidad y mayor prontitud, y su carrera es muy veloz. Excusado es decir que todo esto contribuye a causar mayor espanto, y precisamente por esto mismo creemos nosotros que son preferibles los toros que, además de ser de casta conocida, están perfectamente cuidados y atendidos.

Verdad es que no son tan ligeros ni saltarines como los otros, pero tienen agilidad más que suficiente para la lidia: son menos furiosos, pero no menos bravos; su fuerza y su poder son mayores y no hay que poner en duda que su nobleza al acometer no tiene punto de comparación con la de aquéllos.

Todo en el supuesto de que en la dehesa, cerca o soto donde se alimentan, no se les enseñe a embestir a objeto determinado con que se les engañe y sobre el cual aprendan lo que'no deben saber. Porque, si hemos de dar crédito a lo que hace muchos años hemos oído, ganadero hubo que para que sus toros sobresalieran en los circos, los enseñaba antes en el campo á acometer peleles ó dominguillos. Hoy nos complacemos en asegurar que no hay nadie que observe tan criminal conducta, que no hay palabras con que vituperar.

Es, pues, indudable que el toro de casta acreditada, el toro para con el cual el dueño ha gastado dinero, tanto procurándole buenos pastos, como dándole la crianza que la práctica aconseja, es preferible al que ni ha tenido, semejantes cuidados, ni se ha criado con el regalo que el otro.

En lo que sí tienen especial esmero muchos ganaderos, y en ello hacen muy bien, es en el cruzamiento de las castas.

En recuerdo, admiración y respeto a Don José Sánchez de Neira - Gran Diccionario Taurómaco - 1896