EL PÚBLICO

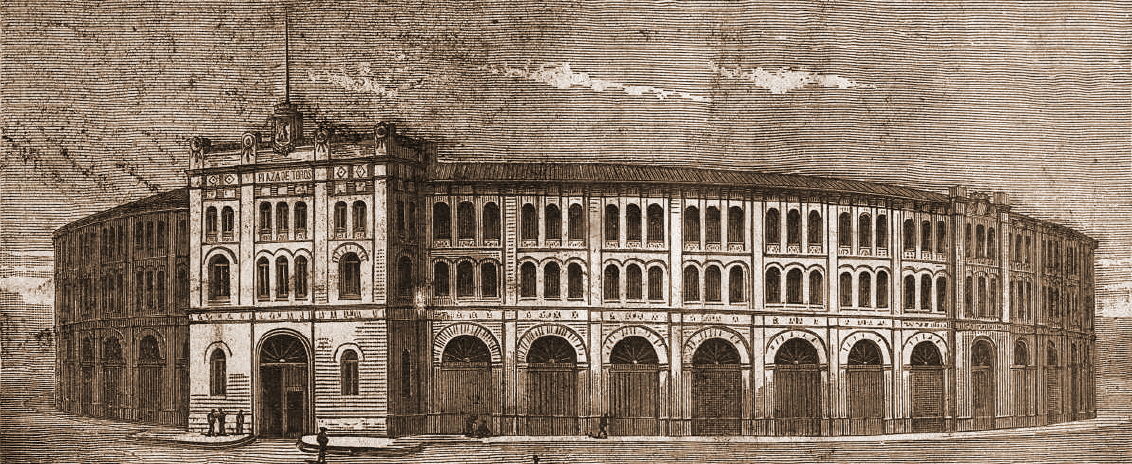

- Una bronca mayúscula – Dibujo Sr. Alaminos – La Nueva Lidia – Madrid, 1886

EL PÚBLICO

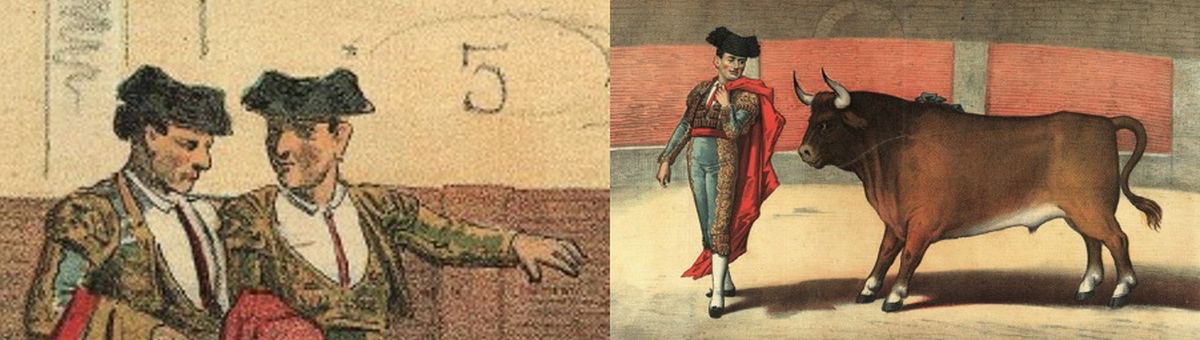

El bullicio de las plazas, la alegría en todos los semblantes, la presencia de las más gentiles damas, la llegada de las autoridades, los acordes de la música, la apertura de la puerta del toril, la salida del toro impetuoso recorriendo la plaza sin tropezar en ningún obstáculo, causan maravillas: como los toreros, picadores, matadores y demás pertenecientes a la cuadrilla, hicieron su correspondiente saludo luciendo sus vistosos trajes y mostrando la gracia natural que Dios les dio. Todos ocupan su sitio cuando el toro negro o berrendo sale; cuando después de correr llega a pararse acepta o no acepta el desafío del torero; en caso afirmativo el torero le burla con un gracioso manejo de capote y a beneficio de un quiebro; se pone a salvo. Toda la plaza se viene a bajo.

Esto es muy natural, no se trata de un cualquiera, se trata de un torero que, haciendo abnegación de su vida, vino a ocupar, el puesto que le correspondía al muy alto y esclarecido señor Duque, Marqués, Conde, etc., por esto las señoras de la aristocracia sacrificarían su vida por un torero.

Gran entusiasmo reina, cuando un banderillero llega a la cabeza de la res, mete los brazos y clava un par al cuarteo y a seguida otro diestro deja las suyas. El público aplaude frenéticamente. No hay un semblante triste; hay un ruido infernal; no hay dama que no aplauda.

Aquel momento está destinado a olvidar las penas.

Dichosas las corridas que tal efecto producen.

En efecto, la algazara, la animación, el entusiasmo de una plaza de toros no tiene ejemplo, es excepcional bajo todos los puntos que se le consideran; esto no es en la época actual ha sido siempre lo mismo.

Pero, en los toros no todo es pasión, emoción y algarabía. El publico de los toros también se expresa con el silencio. Sólo el torero puede medir desde la arena la profundidad angustiosa de esos minutos en que los espectadores callan, se relajan sobre los duros asientos del tendido y afinan la atención para calibrar las faenas inminentes.

El silencio de la plaza de toros no solo es perceptible, sino también visible. No tiene el mismo aspecto la multitud enfebrecida y tensa que la que se acomoda con calma, prevenida para la expectación.

Ocurre en la Fiesta que los públicos feriales, poco ejercitados en los lances de la corrida, son difícilmente silenciosos. La función taurina forma parte de unos festejos que ya han enardecido plenamente a los espectadores. El publico, en tales casos, lleva al tendido sus parcialidades y sus previsiones sobre el resultado de la corrida, no puede estarse quieto ni callado y su propia animación forma parte del atractivo del espectáculo.

En cambio, hay plazas famosas por sus largos y profundos silencios. Existen los silencios tensos y amenazadores de la Maestranza de Sevilla, que sobrecogían a Joselito como esos segundos mediantes entre el relámpago y el trueno. Existen también los silencios distendidos y levemente desinteresados de las grandes plazas como la de Madrid, que el torero ha de romper difícilmente, acumulando riesgos que reemprendan la emoción decaída del gentío. Y tampoco faltan esos silencios perplejos en los que público se pone en pie, sin ánimos para gritar o para aplaudir; ni los que sobrevienen lentamente con el cansancio de las corridas soporíferas.

Pero los silencios en la plaza de toros son siempre preliminares de algunas expresiones sorprendidas. Los hay cancelados por murmullos crecientes, protestas turbulentas y ovaciones clamorosas. Sólo el torero, que se juega la vida en el trance, puede calibrar los presentimientos que pueblan esos instantes en los que el público calla, se acomoda mejor sobre la almohadilla, se encienden los cigarros puros puros de los caballeros y se abren los abanicos de las señoras.