El tercio de quites no es, en rigor, un tercio, sino la mitad o los dos tercios de un tercio, el primero de la lidia de un toro. Porque antes de que pueda haber quites previstos y organizados, es preciso que haya suerte de varas. Claro está que quite debe haber siempre que haya peligro inminente o cogida, pero lo que da nombre por excelencia a toda una reglamentaria serie de intervenciones del maestro para sacar o quitar al toro es el deshacer el nudo del encuentro con el bloque centáurico para alejar peligros del jinete y caballo y airear al astado preparándole y poniéndole en suerte para el puyazo siguiente.

En el toreo actual todo se confunde y trastrueca. El quite ya no intenta salvar al hombre ni al caballo, sino al toro para que no perezca bajo la interminable y enredada tortura circular de una vertical barrena. Por otra parte, el espada ya no torea, no lancea de capa a la salida del toro o, si lo hace, es de modo formulario y sin verdad ni estilo. Prefiere que se lo recorten a dos manos los peones, tras correrle para ver cómo embiste. Y así, cuando ya está quebrantado, puede a placer veroniquearle o medio veroniquearle y chicolearle por las inevitables chicoleras, cursimente clamadas chicuelinas. Y, por supuesto, sin preocuparse de dejarlo en suerte para continuar la salida con otro lance de puya o primer par de banderillas.

Cuando el toro salía a la plaza con pujanza y edad reglamentaria y las puyas eran menos asesinas o no podían hundirse a mansalva, sino sosteniendo vigorosamente la embestida sin parapeto de peto, no se podía prescindir del castigo múltiple. Yo no he conocido aquellos toros que normalmente tomaban ocho o diez varas, pero sí cuatro o cinco, o por lo menos tres. El tercio de quites se prolongaba entonces y servía de ocasión para que los maestros compitiesen en gallardía, improvisación, dominio y gracia. A veces la situación se presentaba súbita y tan grave —la caída al descubierto— que había que acudir, si el toro se encelaba, al coleo o a la rueda de infantes —espadas, peones y monosabios— para cubrir todos los flancos y salvar a la pesada humanidad del piquero y también, si era posible, al pobre jamelgo.

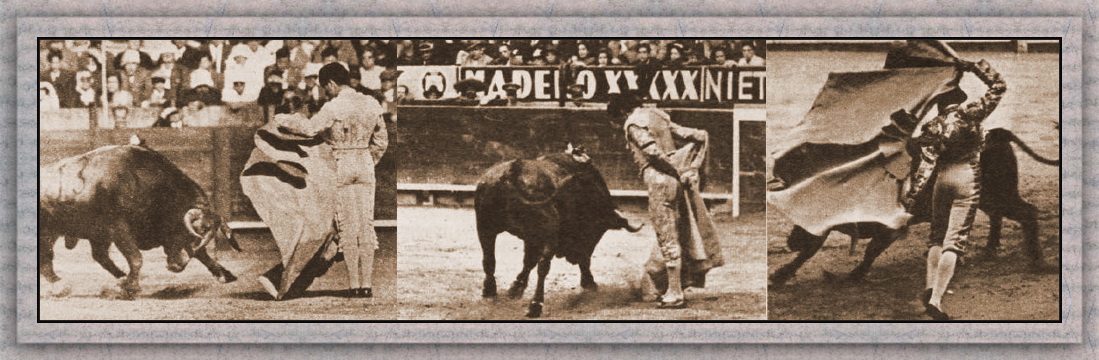

Estos quites verdaderos, no los adornos legítimos; subsiguientes al auténtico momento del quite, se podían hacer con celeridad inverosímil gracias a la intuitiva colocación del espada y a su dominio del toreo a una mano. En el tercio de varas el toreo debe ser, en principio, toreo a una mano, quiero decir, a cada una de las dos manos alternativamente o a una sola, que será la izquierda o la derecha, según la situación lo requiera. Un latigazo del capote tendido, lanzado, llega mucho más lejos y más rápido, aunque cubra menos, que el acorrer de la tela a dos manos.

La decadencia del tercio de quites está íntimamente relacionada, además de con todo lo que vengo diciendo, también con el desuso y pérdida, e ignorancia del toreo por largas. Ahora lo más bonito que hacen los infantes en el primer tercio son las largas para correr y fijar al toro y dejarle en condiciones para que el espada pueda lucirse. Hace sesenta años no era raro que el propio matador se adelantara hacia la puerta de tories antes de abrirla para recibir, con maravillosa intuición, al toro con un quiebro de rodillas, el capote sujeto por el cuello con una mano y con la otra sostenido de la punta. O bien, de pie, capote al brazo para recortarle repetidas veces, antes de abrirse el lanceo por verónicas.

Luego, ya en los quites a caballo y picador, el espada seguía, en cuanto podía, usando de una sola mano o pasándose el engaño de una mano a otra para ir dibujando, a la par que recorría una órbita conducente a la línea de fijación, una trenza de templadas y torerísimas largas no rematadas hasta la última con el necesario recorte para clavar al toro. Con el capote a una mano se puede torear al natural, al cambio o de otros modos bellísimos y llenos de inspiración para el torero mismo y de sorpresa para el público. La majestad en el remate de la larga cordobesa es de una elegancia incomparable. Además, yo recuerdo, por ejemplo, a Bombita (Ricardo, claro) en un quite, toreando a dos manos. El toro le medio desarmó, arrancándole el capote de una mano, y como toreaba muy en corto quedó en imprevisto peligro. Ricardo, con el gurruño en la otra mano, en vez de desconcertarse, convirtió el desaire en torerísima invención y empalmó una serie de recortes, arqueándose y cargando la suerte para obligar a dar vueltas al toro, cambiando de mano y de sentido con sin igual destreza y salero hasta dejar al toro en su lugar descanso.

El tercio de quites, al prolongarse tres, cuatro o más veces, permitía la competencia —-nadie decía entonces competición, que es palabra más deportiva que taurina— entre los maestros de la única manera ejemplar y ejemplaria, con un mismo toro, en una misma suerte y en el transcurso apretado de breves minutos o fracciones de minuto. Cuando por milagro se puede ver ahora esta competencia y los maestros lo son de verdad, la plaza se viene abajo de júbilo, y con razón. Porque esta emulación de quites es uno de los momentos más hermosos de toda la corrida.

Claro es que también toreando a la vez con las dos manos se pueden hacer lances vistosísimos y, por supuesto, de suma eficacia. Ya de castigo, ya de adorno. Tales los galleos de Joselito, delantales de Chicuelo o las mariposas de Marcial. El secreto está en templar y conducir, y ello se logra, lo mismo muy cerca del toro, no demasiado porque entonces no puede haber mando, que a la distancia de la tela en la larga, «pulsando» al toro con la más exquisita y funcional medida y suavidad. Hagamos votos por la resurrección del tercio de quites en todo su esplendor, para la cual parecen imprescindibles el aligeramiento del peto, el tope más corto de la puya y la pujanza del toro.

Por Don Gerardo Diego – Real Academia Española –