Una vieja fotografía.

Una vieja fotografía.

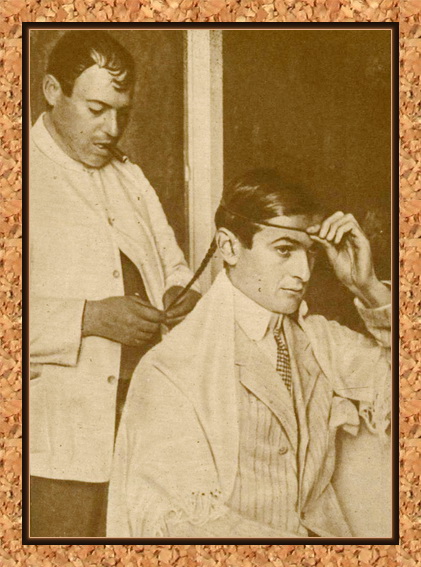

El diestro Ricardo Torres "Bombita", inicia su preparación para vestirse de luces: lo primero, el arreglo de la coleta.

LA COLETA

Por: Antonio Díaz-Cañabate

Parece ser que fue Juan Belmonte el primer torero que se lanzó por esas calles sin coleta. Tenía que ser Juan Belmonte, revolucionario del toreo, el que acabara con la coleta. La coleta fue el airón de una época del toreo. Época que acaba en Belmonte. La coleta la peinaban los toreros que eran toreros en la Plaza y fuera de la Plaza.

Aquellos toreros que metían miedo, fuertes, musculoses, ternes, jactanciosos, camorristas, dilapidadores, analfabetos o poco menos, pero que en los ruedos mataban toros como elefantes y en la calle, con su coleta bien trenzada asomando por bajo del catite o del calañés, perdonaban la vida a los transeúntes. Y en la coleta quedaban prendidos los ojos de las hembras y la envidia de los hombres.

Aparte de que fuera una necesidad (la coleta servía para trenzarla al postizo que cuelga de la castañeta, sujetando así ésta al pelo, sin necesidad del pasador que se utiliza actualmente), la coleta era la ufanía de los diestros, lo que les singularizaba de los demás mortales. Un torero, antes, en la calle era inconfundible. Hoy, con sus gafas negras y sus zapatos de ante, no hay modo de saber si ese que pasó a nuestro lado es un matador de toros. De todos los toreros actuales (año 1944), sólo conozco uno que use coleta. El veterano y buen banderillero Antonio Gallego (Cadenas).

Hay pequeñas cosas que sin saber por qué las tomamos muy a pecho y nos llevamos grandes disgustos absolutamente superfinos. Por ejemplo, recuerdo que en mi juventud, cuando aparecieron los primeros automóviles Ford, con la conducción a la izquierda, me produjeron una indignación grandísima y desproporcionada y durante bastante tiempo odié con toda mi alma al señor Ford, autor de la innovación. Pues igual me ocurrió con Belmonte. Yo era de los que no faltaban un día a la calle de Sevilla, esquina a la de Arlabán, donde estuvo el Café Inglés, para ver a los toreros allí reunidos mañana y tarde, invierno y verano. E iba por contemplar sus coletas, que ejercían sobre mí atracción irresistible. Las había para todos los gustos, desde la vergonzante a la ostentosa. La vergonzante la llevaban pegada al pelo, peinada como si fuera un mechón aplastado, y sólo se adivinaba que era coleta por el semicírculo de calva que se señalaba en su arranque. En cambio, la ostentosa iba tan esmeradamente rizada y tan separada del pelo que parecía un asa que unía el sombrero con la cabeza. Ni que decir tiene que el torero no se quitaba el sombrero por nada del mundo y que este sombrero era un cordobés legítimo. Muchos portadores de coletas no tenían de toreros más que ese apéndice coletudo; pero, en fin, así eran felices sin molestar a nadie.

Y ya que estamos metidos en las cabezas de los toreros, aprovecho la ocasión para dar la voz de alarma sobre una costumbre que vimos iniciarse esta temporada pasada en algunos ruedos. La de quitarse la montera durante el primer tercio y torear descubierto. Me parece francamente inadmisible esta introducción del sinsombrerismo en la fiesta de toros. La montera da calor, conformes, pero compone de manera admirable la figura del torero. Si vamos a eso, también da calor el vestido de torear, y creo yo que no es cosa de sustituirlo por una chaqueta do esas blancas veraniegas, que confieso constituyen otro de mis pueriles odios. Vamos a torear con la montera en la cabeza. ¿Que las faenas de muleta se hacen destocados los diestros? Esto es indispensable, puesto que es reglamentario brindar la muerte del primer toro al presidente y ya estamos todos acostumbrados a ello. Ya sé que asimismo nos podríamos acostumbrar en el primer tercio. Pero, amigos míos, uno de los mayores encantos de la fiesta de toros está precisamente en la conservación de muchas costumbres y ceremonias que han perdurado a través de loa tiempos. El despejo de los alguacilillos, la entrega de la llave del toril y tantos otros ritos son completamente innecesarios, pero forman parte, no diré esencial, pero sí importante en el desarrollo de una corrida. De modo que, toreros y toreritos, haced el favor de conservar la montera en la cabeza. ¿Qué más os da, gota más o menos de sudor? Es más, si yo tuviera influencia con algún torero, me atrevería a aconsejarle que conservara la montera durante la faena de su segundo toro. Esto se hacía antes muy a menudo y hasta tenía su ventaja. Cuando el matador se perfilaba para entrar a matar, arrojaba la montera a la arena con un movimiento brusco y violento de su cabeza echada para atrás, en señal y anunció del coraje con que se disponía a consumar la bella muerte del volapié.

Volvamos a la coleta. Es indudable que el tal apéndice velludo ejercía influencia sobre la moral del torero. Recuerdo que hace muchos años asistí a una corrida en el vecino pueblo de Majadahonda. Toreaba un pobre torerillo sin valor y sin arte, pero muy presumidín y pinturero. Su coleta era realmente una obra de arte. Estuvo desastroso en la muerte de sus dos toros. Bien es verdad que había que ver cómo eran los toros. Marrajos con cerca de treinta arrobas y unos pitones descomunales. Al segundo le entró a matar lo menos veinte veces. Las mozas y los mozos estaban ya roncos y congestionados de tanto gritar. El presidente le había dado los tres avisos; pero los mozos, invadiendo el ruedo, impidieron que el bicho fuera devuelto al corral. Y ya hartos de verle pinchar, unos cuantos jóvenes de la localidad cogen al matador, lo desarman de la espada y la muleta y allí mismo, en el centro del ruedo, frente al toro, lo sujetan de piernas y brazos, mientras uno con dos piedras le corta la coleta entre la ovación frenética y clamorosa de todo el público. Aquel pobre torerillo lloraba con desconsuelo infinito.

La coleta, al ser símbolo de la torería, entrañaba al torero con su profesión. Lo primero que hacia un muchacho cuando se decidía a ser torero, era dejarse la coleta. Como ya dije en mi artículo anterior sobre los chalaos, entonces los padres, generalmente, se oponían a que sus hijos fueran toreros.

Y en cuanto veían la coleta en la cabeza de su hijo, como primera providencia y sin meterse en más averiguaciones, le pegaban una paliza de aquellas que se llamaban de padre y muy señor mío. Y es claro, el torerito en ciernes le cogía más miedo a su padre que a los toros. Pero todo antes que consentir que la coleta desapareciera de su cabellera.

Porque la coleta, además de ser el signo que le elevaba a la categoría de torero, le otorgaba otros privilegios. La coleta bien peinada, rizada y garbosa, era imán para las mujercitas. Hoy día, salvo los toreros famosos, muy popularizadas sus efigies por la fotografía y las propagandas, los demás lo mismo pueden ser en la calle dependientes de comercio que matadores de novillos. ¿Cómo van a adorarlos las mujercitas? Tienen que creerles, bajo su palabra de honor, que son toreros. Y decir: «Yo soy el Niño del Requesón, matador de novillos» es relativamente fácil, al alcance de cualquier osado. Pero antes, con la coleta, no cabía duda. La mujercita, al ir junto a él, sabia de manera cierta que iba al lado un torero. Y en las declaraciones de amor, la coleta jugaba principalísimo papel.

Con todo esto acabó Juan Belmonte. Ahí le tienen ustedes en esa foto, muy chavalín, mocito trianero que quería matar toros, con su coleta bien abundante. ¿De qué año será esa foto? Probablemente de principios de 1914, cuando Belmonte vuelve de Méjico, recién tomada la alternativa, y quizá de este mismo año sea su resolución de suprimir ese mechón de pelo, símbolo un tiempo de la torería andante.

BCYL – EL RUEDO – Suplemento Taurino de MARCA – Madrid, 22 de noviembre de 1944